精准锁定食品中致病菌、农药残留、重金属等危害因子,守护“舌尖上的安全”,是当前食品安全监管的核心任务。然而,传统检测手段存在显著局限:依赖大型仪器、操作繁琐耗时,难以满足现场筛查需求;或抗干扰能力弱、灵敏度不足等。聚焦上述难题,上海海洋大学食品学院食品冷链与物流品质控制谢晶教授团队、丁兆阳副教授取得系列重要突破。在国家重点研发计划和上海市科委等项目的支持下,团队成员基于金属有机框架(MOFs)的多孔结构与高负载能力实现酶的高效固定化,结合纳米酶的高催化活性构建快速响应酶基传感器,为破解检测困境提供关键技术路径,近两年来,相关成果发表于《Coordination Chemistry Reviews》、《Chemical Engineering Journal》、《Nanoscale》、《Food Research International》、《ACS Applied Materials & Interfaces》及《Food Control》等国际权威期刊。

团队创新性融合金属有机框架(MOFs)的高负载酶固定化技术、纳米酶的高效催化特性以及复杂食品基质的抗干扰适配设计等核心方法,在食品危害因子精准定量等关键检测场景实现系列突破。这些成果为我国食品安全检测技术的快速化进程、精准化跃升,以及“舌尖上的安全”长效化保障提供了坚实的科技支撑。

MOFs酶固定化技术突破,赋能痕量快检

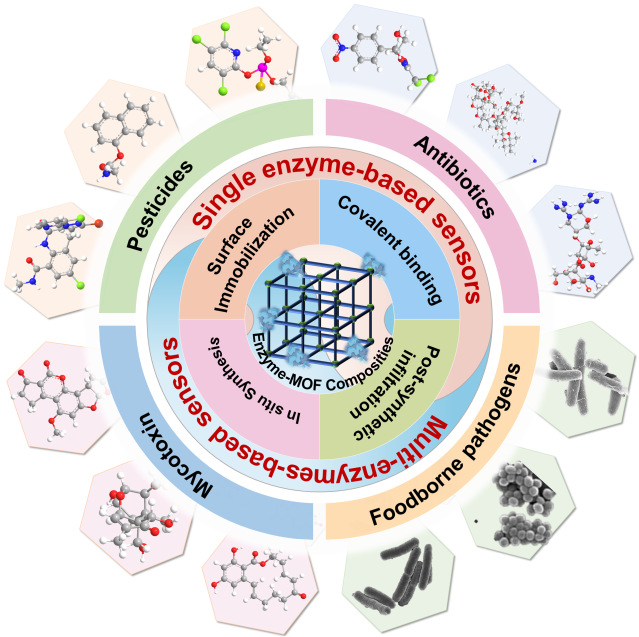

在金属有机框架固定化酶领域,团队成员付祖耀2025年9月在《Coordination Chemistry Reviews》(中科院1区Top,JCRQ1,IF:23.5)发表综述,系统评述了MOF固定化酶技术的研究进展,重点阐述了固定化酶传感器的设计原理、优化策略及其在农药残留、抗生素、食源性病原体及真菌毒素检测中的应用(图1)。

图1 综述概要图

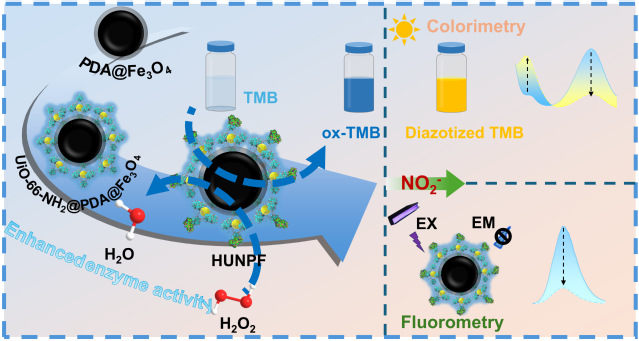

同时,该团队基于金属有机框架固定化酶的荧光特性和高效催化活性,构建比色/荧光双模式传感器用于亚硝酸盐检测,团队以磁性纳米粒子为核心合成磁性MOF载体,赋予材料磁分离能力以解决回收难题,相关成果2025年7月发表在《Chemical Engineering Journal》(中科院1区Top,JCRQ1,IF:13.2)。此外,团队利用氨基功能化MOF为载体,通过酰胺键实现了酶的高负载量定向固定。相关成果2025 年 2 月发表在《Nanoscale》(中科院3区,JCRQ1,IF:5.1)。系列研究为食品安全快检技术发展提供新范式。

图2 磁性金属有机框架固定化酶制备流程及亚硝酸盐检测原理

纳米酶仿生催化创新,灵敏度倍增

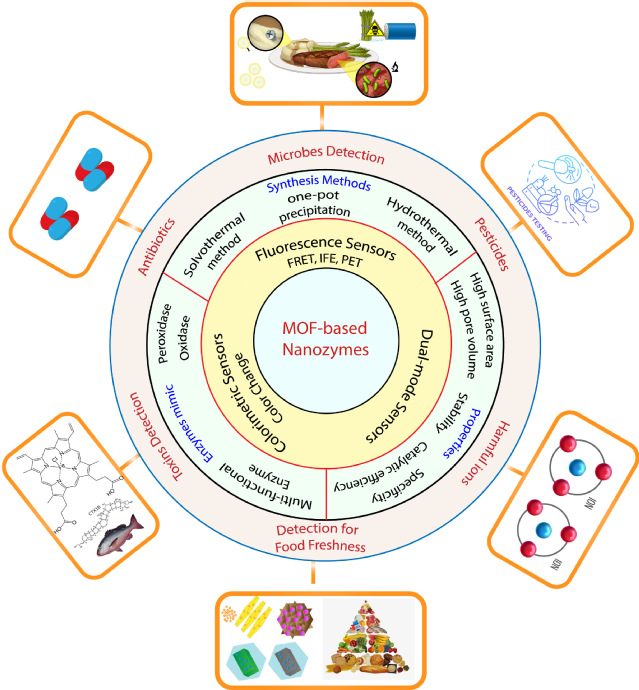

在纳米酶领域,团队成员Bakhtawar Shafiqu 2025年6月在《Food Control》(中科院1区Top,JCRQ1,IF:6.3)发表综述,系统评述了金属/配体调控MOF纳米酶形貌与性能机制,阐明了其荧光/比色传感原理,并重点展示在食品化学危害、物理危害及微生物污染快速检测中的应用(图3)。

图3 综述概要图

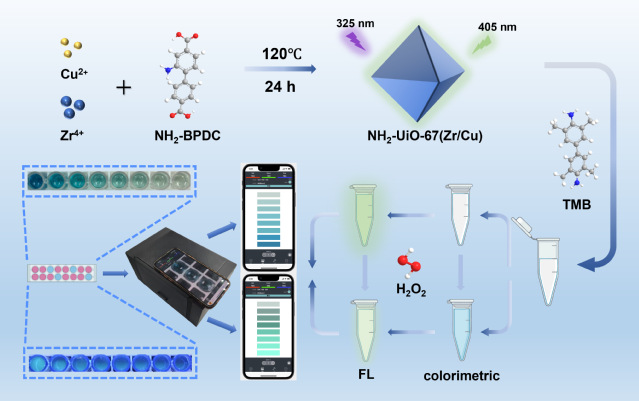

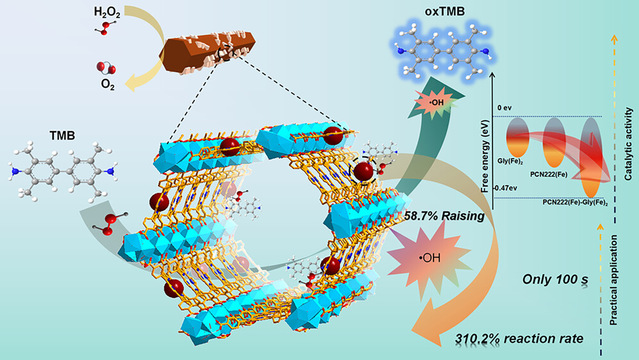

同时,团队成员杨凌峰开发了双金属协同的MOFs纳米酶,基于此开发的比色/荧光双模传感器,结合3D打印的便携式检测装置,实现了H2O2现场快速检测(图4)。相关成果2024年12月发表于《Food Research International》(中科院1区Top,JCRQ1,IF:8)。

图4 纳米酶检测H2O2示意图

同时,团队成员徐进2025年6月在《ACS Applied Materials & Interfaces》(中科院2区,JCRQ1,IF:8.2)发表研究论文,通过后修饰策略合成了MOFs纳米酶(图5),基于此开发的传感器成功将H2O2含量与小白菜幼苗腐败程度动态关联,为果蔬新鲜度实时监测与货架期预测提供了高效工具。

图5 纳米酶催化反应示意图

论文链接

https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.217157

https://doi.org/10.1039/D4NR05024J

https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164279

https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2025.111497

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.115272

https://doi.org/10.1021/acsami.5c08355

(供稿:食品学院)