近日,上海海洋大学水产生物育种中心陈良标/胡鹏团队在Nature Communications、Advanced Science等发表多项生物技术创新成果,为破解水产性状形成机制提供强劲动力。

7月1日,学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表题为:Benchmarking metabolic RNA labeling techniques for high-throughput single-cell RNA sequencing的研究论文(文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-61375-z),系统评估优化单细胞新生RNA测序技术,突破鱼类胚胎早期合子基因激活解析难题。

研究通过系统性比较多种新生转录本标记的化学诱变方法与高通量单细胞RNA测序平台组合的兼容性,成功筛选出适用于斑马鱼胚胎早期发育合子基因激活检测的最优组合,这一突破显著提高了早期合子转录本的检测灵敏度,攻克了合子基因检测难题,为研究鱼类胚胎发育相关的生物学问题提供了新手段。

理解生命起始阶段基因如何被精确激活是发育生物学的核心问题。其中,受精后发生的母源-合子转换是一个至关重要的阶段,在此阶段,细胞合子基因组新转录的RNA含量极低,因此需要具备高灵敏度的技术平台。胡鹏教授前期合作研发的单细胞新生转录本scNT-seq技术(Nature Methods, 2020)能在单细胞水平检测新合成的RNA,但该技术尚未在活体鱼类胚胎模型中得到系统优化和应用验证。

研究团队首先选取了十种广泛使用的化学转化方法,在Drop-seq单细胞测序平台上,对超过52,529个斑马鱼胚胎成纤维细胞(ZF4)进行了系统性评测,发现基于mCPBA/TFEA的“on-beads”化学转化方法表现最优,其T-to-C替换率超过8%,同时能保持高RNA完整性和转录本回收率,显著优于体内标记的方法“in-situ”。

随后,研究团队将筛选出的最优代谢RNA标记化学方法应用于斑马鱼胚胎早期发育的研究,通过在受精卵的单细胞阶段显微注射4-硫尿苷 (4sU)来标记新合成的合子转录本。利用优化后的方法,成功实现:1) 超高灵敏度检测:显著提升了新合成(即合子来源)RNA的检测信号强度,克服了背景噪音干扰;2)精准定量区分:通过计算每个基因的新RNA占总RNA比例,能够更精确地区分母源基因与合子激活的基因;3)与已发表研究相比,发现了更多新的合子基因,并进行了整胚原位杂交验证。

利用优化的化学转化方法鉴定斑马鱼胚胎发生过程中的合子激活转录本

上海海洋大学胡鹏教授为本文通讯作者,上海海洋大学水产与生命学院、水产生物育种中心博士研究生张晓雯、硕士研究生彭铭健为文章共同第一作者,同时硕士研究生朱江浩也作出重要帮助。本研究也得到了上海海洋大学陈良标教授、宾夕法尼亚大学吴昊教授、邱琦博士在实验设计方面的重要指导。中国科学院水生生物研究所孙永华研究员和何牡丹副研究员在斑马鱼胚胎实验验证方面提供大力帮助。澳门大学苗凯教授、南方科技大学陈曦教授和洪旎教授等专家在论文返修过程中提供了重要帮助。本研究获国家自然科学基金和临港新片区海洋生物医药创新平台科技发展专项资金等的资助。

7月2日,学术期刊《先进科学》(Advanced Science)在线发表了题为: “Single-Cell Transcriptome Profiling Reveals Conserved IFNγ-IL8 Signaling-Induced Antibacterial Neutrophil States During Bacterial Infection”的研究论文(文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/advs.202504840)。通过单细胞转录组学分析发现罗非鱼无乳链球菌感染中IFNγ–IL8信号通路,调控中性粒细胞命运分化,揭示抗菌免疫新机制。

研究通过单细胞转录组测序技术,首次在尼罗罗非鱼模型中系统解析了无乳链球菌感染过程中免疫细胞的异质性特征及分化轨迹。尤为重要的是,研究团队发现了一条在脊椎动物中高度保守的IFNγ-IL8信号通路,该通路通过调控中性粒细胞的分化命运决定,显著增强宿主的抗菌防御能力。

疫防御系统由高度异质性的细胞群体组成,然而传统研究手段在解析感染过程中细胞异质性及动态转化特征方面存在明显局限。近年来,单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术的突破性发展为系统解析免疫复杂性提供了全新研究范式,已在哺乳动物宿主-病原体互作研究中取得重要进展。尽管该技术已成功应用于罗非鱼等硬骨鱼类研究,但对细菌感染过程中特定免疫细胞亚群的功能动态变化仍缺乏系统阐释。中性粒细胞作为脊椎动物保守的先天免疫效应细胞,表现出显著的功能异质性和可塑性。研究表明,在哺乳动物中,IFNγ可诱导促炎性中性粒细胞亚群的分化,该亚群具有增强的抗菌功能。然而,在硬骨鱼类中是否存在类似的IFNγ依赖性中性粒细胞亚型特化现象,以及无乳链球菌感染过程中介导抗菌功能增强的关键分子机制仍有待阐明。

该研究采用单细胞转录组测序技术(scRNA-seq),系统分析了尼罗罗非鱼在无乳链球菌感染后六个时间点共计11.3万个免疫细胞的动态变化。不仅揭示了与宿主抗菌功能增强密切相关的免疫细胞群体动态变化规律,更重要的是发现了中性粒细胞亚型转换的关键特征。通过创新性地整合人类与罗非鱼的跨物种数据,证实了IFNγ驱动il8⁺中性粒细胞亚型分化的进化保守机制,这一发现为理解脊椎动物先天免疫的分子基础提供了新的理论依据。

IFNγ信号促进中性粒细胞向在具有保守抗菌功能的il8+亚型的状态转变

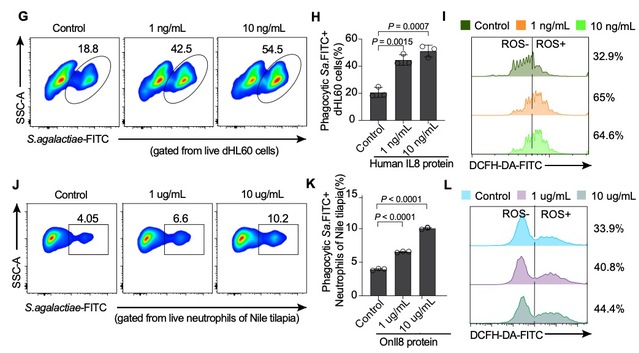

通过功能验证实验,证实IL8蛋白处理可显著增强细胞的抗菌功能。具体而言,经IL8刺激的细胞表现出:(1)显著增强的病原体吞噬能力;(2)活性氧(ROS)生成水平明显提升。该研究在非哺乳动物模型中证实了IFNγ–IL8信号通路的免疫功能保守性,不仅完善了硬骨鱼类应对细菌感染的免疫应答理论框架,更为水产抗病育种和疫病防控提供了重要的分子靶标。作为一体健康(One Health)理念下的典范研究,本成果通过跨物种比较免疫学研究方法,有力推动了鱼类功能基因组学和比较免疫学学科的发展。

上海海洋大学胡鹏教授和华东师范大学杨嘉龙教授为该论文的通讯作者,上海海洋大学博士研究生翟雪、张明皓,华东师范大学博士后李康和上海海洋大学博士研究生李玮为该论文共同第一作者。本研究得到了上海海洋大学陈良标教授、邹钧教授的重要指导,在文章返修过程中得到了中国科学院水生生物研究所刘兴研究员的帮助和指导。相关工作得到国家自然科学基金等项目资助。

以上研究得到了上海海洋大学水产生物育种中心、水产种质资源挖掘与利用教育部重点实验室、海洋科学国际联合研究中心等科研平台及上海海洋大学线教中心集群管理平台的支撑。

上海海洋大学水产生物育种中心陈良标和胡鹏团队致力应用前沿基因组学技术解析鱼类重要经济性状的遗传机制。在2025年起,除了以上这两篇,团队还发表了PLoS Genetics (Lu et al 2025, https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1011664), Development (Yang et al 2025 ,https://doi.org/10.1242/dev.204307),Journal of Genomics and Genetics (Jiao et al 2025, https://doi.org/10.1016/j.jgg.2025.01.008), Proc. Biol. Sci. (Huang et al 2025, https://doi.org/10.1098/rspb.2025.0769)等领域一流杂志的论文。发表于PLoS Genetics 的论文“Heat inducible nuclear translocation of kdm6bb drives temperature dependent sex reversal in Nile Tilapia”通过多组学联合分析阐析了kdm6bb介导高温诱导罗非鱼雄性化的机制,为全雄罗非鱼新种质的创制开辟了新途径。发表于Development的论文“Hepcidin Deletion Disrupts Iron Homeostasis and Hematopoiesis in Zebrafish Embryogenesis”利用单细胞测序揭示了铁调素基因在早期胚胎发育中调节铁稳态,进而调控血液细胞发生的重要功能,为鱼类耐低氧性状提供一个新的分子通路解析。发表于Journal of Genetics and Genomics的论文“Uncovering the chromatin-mediated transcriptional regulatory network governing cold stress responses in fish immune cells”通过对低温下多个组织的单细胞转录组分析解析了低温导致鱼类免疫力下降的一条信号通路,发现转录因子stat1在低温引起的免疫细胞凋亡中起关键作用,为改善鱼类低温综合征的育种目标提供了分子靶标。发表于Proc. Biol. Sci.的论文“Chromatin dynamics and transcriptional regulation of heat stress in an ectothermic fish”通过对高温下大口黑鲈脑、鳃和头肾等组织染色质可及性和转录组的联合分析揭示了CTCF-ATF4是大口黑鲈低温应激的重要调控通路,为培育耐高温新品种提供理论指导。这些成果展现了该中心在利用基于单细胞的多组学技术解析鱼类重要经济性状的遗传基础上取得了重要进展,为抗逆和抗病突破性水产新品种的培育提供了坚实支撑。

(供稿:水产与生命学院)