高校 (公章) | 名称:上海海洋大学 |

代码:10264 |

2022年12月31日

一、总体概况

上海海洋大学是一所以海洋、水产、食品学科为主,农、理、工、经、管等多学科协调发展的上海市属大学。学校办学文脉源于1912年张謇、黄炎培创建的江苏省立水产学校,至今已有110年的办学历史。百余年来,上海海洋大学为社会培养输送了七万余名水产、海洋、食品等科技和管理人才,为中国渔业大国建设、服务地方经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国水产教育的摇篮”。2008年更名为上海海洋大学。2017年入选国家“世界一流学科建设高校”。

上海海洋大学研究生教育始于1983年,经过39年的发展,目前已拥有水产、食品科学与工程及生物学3个博士后科研流动站,水产、海洋科学、食品科学与工程、生物学等4个一级学科博士学位授权点,水产、海洋科学、食品科学与工程、生物学、农林经济管理、环境科学与工程、计算机科学与技术、生态学、软件工程、应用经济学、法学、外国语言文学、船舶与海洋工程、马克思主义理论等14个一级学科硕士学位授权点,制冷及低温工程1个二级学科硕士学位授权点,涵盖七个学科门类,可授予农学、理学、工学博士学位和农学、理学、工学、经济学、管理学、法学、文学硕士学位。拥有农业、翻译、电子信息、机械、能源动力、生物与医药、公共管理、资源与环境等8个专业硕士学位授权点。拥有国家一流建设学科1个、国家重点学科1个、上海高校高峰高原学科3个、上海高校一流学科3个、省部级重点学科9个。植物与动物科学、农业科学及生态环境等3个学科进入ESI国际学科排名全球前1%,水产学科在全国第四轮学科评估中获A+评级。拥有国家工程技术研究中心1个、国家工程实验室1个、科技部国际联合研究中心1个、国家大学科技园1个;教育部等省部级重点实验室及平台30余个。建有国际海洋研究中心、中澳国际合作研究中心、远洋渔业国际履约研究中心、海洋科学研究院等一批校级科研平台。拥有我国第一艘远洋渔业资源调查船“淞航”号、我国唯一的CNAS、CMA、DNV GL和USCG资质认定的船舶压载水实验室,建设亚洲最大世界第三的动水槽,研制万米级着陆器成功到达10918米深渊。是上海市水产学会、上海市食品学会、上海市渔业经济研究会指导单位。2011年以来,在自然科学和人文社会科学方面取得多项突破性研究成果,以第一完成单位获国家级科技进步奖1项、省部级奖36项。学校发挥学科与科研特色优势,服务社会成果显著。2011年以来辅导台湾地区苗栗县农户养殖大闸蟹,开创两岸农业合作的范例;组建“渔业科技教授博士服务团”遍及全国开展科技服务,助力西藏、新疆、陕西、贵州等地精准扶贫,成效显著,项目入选教育部第二届省属高校精准扶贫精准脱贫典型项目;远洋渔业国际履约团队自上世纪90年代开始代表国家全面承担履行区域渔业管理公约任务,为维护我国远洋渔业权益做出了重要的贡献,入选首批“全国高校黄大年式教师团队”。

学校有9个学院开展研究生教育,共拥有在籍研究生人数近5200人。全校教职工1200余人,其中教学科研人员近800余人,具有高级专业技术职务490余人,博士生、硕士生导师500余人。拥有国家级各类人才26人次、省部级各类人才173人次,国务院第七届学科评议组成员2人、享受国务院特殊津贴人员57人、农业部现代农业产业技术体系岗位科学家10人等。

为发挥科研院所与企业的科研、人才优势,学校与中国水产科学研究院、国家海洋局、上海市农业科学院、上海市第六人民医院东院、光明食品(集团)有限公司等二十多家科研机构及企业联合培养研究生。从单列研究生招生名额、加强联培导师的遴选和培训、注重联合培养研究生管理制度的建设等着手,有力推动学校研究生培养的体制机制改革。同时,学校与美国、日本、韩国、澳大利亚等国家(地区)的大学和国际组织有着密切交流与合作,与31个国家和地区的125所高校、科研机构签署合作协议,与联合国粮农组织、亚洲水产学会等建立了长期友好合作关系。通过游学、交换生等派出学生770余人;与东京海洋大学、韩国海洋大学“基于‘中日韩教育一体化’的海洋科学技术领域共同教育计划”的“亚洲校园”、与西班牙和葡萄牙的学分互认Erasmus项目等短期、双学位学习项目,为师生进一步拓展国际化视野、培养国际交往能力、提升国际竞争力提供了平台。

2022年学校完成应用经济学一级学科硕士学位点区域经济学、金融学、产业经济学、国际贸易学等4个二级学科备案,电子信息专业硕士学位类别计算机技术、人工智能等2个领域备案工作。截至2022年12月,学校具有水产、海洋科学、食品科学与工程、生物学等4个一级学科博士学位授权点,14个一级学科硕士学位授权点,1个二级学科硕士学位授权点,8个硕士专业学位授权点,自主设置目录外二级学科2个。学校学位授权点分布详见附件1。

对接国家“双一流”建设要求,重点建设水产学科,涉及水产种质资源、水产动物免疫及疫病防控、水产绿色养殖和营养调控、远洋渔业科学与技术、渔业装备与信息工程、渔业经济与管理等6个特色优势学科领域。聚焦水产种质资源与良种创制、水产动物免疫与病害、水产绿色养殖与营养、远洋渔业科学与技术、渔业装备与信息工程、深海极端环境生命过程与生态、近海海洋过程与渔业资源变动、海洋食品安全、水产品冷链与物流、水产品高值化利用、水生生物多样性保护、全球海洋与渔业治理、渔业经济与管理等学科,推动学科高质量发展。

在教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估中,学校10个一级学科参评,水产一级学科获A+评级,食品科学与工程一级学科获B+评级,海洋科学、生物学一级学科获B-评级,计算机技术与科学一级学科获C+评级,环境科学与工程、农林经济管理一级学科获C-评级。

在学校全面推进一流学科高水平特色大学研究生培养及“十三五”发展规划背景下,学校高度重视学位点建设,优化学位点布局,积极申报、开展上海高校学位点培优培育专项建设工作,完成农林经济管理、生物与医药等2个拟增博士学位点,马克思主义理论、资源与环境等2个新获授权硕士学位点的年度质量监测与评价工作。

根据《上海海洋大学2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作方案》,多次组织召开工作推进会,解决政策信息收集、政策解读、跨学院沟通等工作难点。公示各参评学位点《学位授权点质量建设年度报告(2020年、2021年)》并完成学位授权点基本状态信息系统填报工作。组织各参评学位点编制《学位授权点质量建设年度报告(2022年)》。

深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神,严格按照教育部、上海市教委、上海市教育考试院的工作部署和要求,我校在确保安全性、公平性和科学性的基础上,进一步推进远程网络视频考核形式,研究生院与各招生学院(单位)密切配合,坚持“按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”原则,加强招生管理,建立了完善的工作机制,顺利完成了2022年度研究生招生计划。

1.4.1 招生及生源

(1)招生专业

我校2022年全日制博士研究生招生专业有:水产、海洋科学、食品科学与工程和生物学。2022年全日制硕士研究生招生专业有:水产、海洋科学、生物学、食品科学与工程、生态学、环境科学与工程、制冷及低温工程、计算机科学与技术、软件工程、电子信息、产业经济学、国际贸易学、金融学、区域经济学、农林经济管理、生物与医药、能源动力、船舶与海洋工程、机械、渔业发展、农业管理、法学、公共管理、翻译和外国语言文学。2022年非全日制硕士研究生招生专业有:渔业发展、食品加工与安全、农业管理、公共管理。

(2)录取情况

A. 全日制博士生

为深化博士研究生招生考试制度改革,完善高层次人才选拔方式,切实提高我校博士研究生招生选拔质量,助推学校“双一流”建设,我校2022级博士研究生招生全面实行“申请-考核”制、硕博连读招生方式。

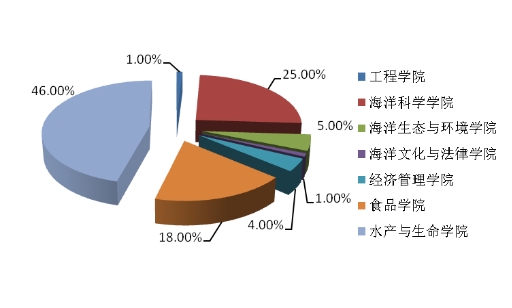

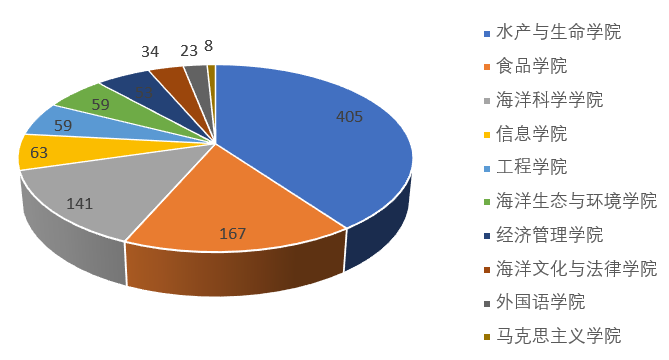

根据材料审核、英语水平考核、综合考核/面试考核等各环节成绩,2022年最终录取博士生100名。各学院录取情况如图1。

图1 2022年各学院录取博士生情况

B. 全日制硕士生

我校全日制硕士研究生的复试资格线与教育部公布的进入2022年进入硕士复试基本成绩要求一致。在复试中,严格按照文件要求,坚持能力与知识考核并重,综合评价,择优录取。2022年我校录取全日制硕士研究生1675名,其中学术学位1045名、专业学位630名。2022年各学院录取情况如图2。

图2 2022年各学院录取全日制硕士生情况

2022年联合培养单位录取363名全日制硕士研究生,占学校总录取人数(1675)的21.67%。

C. 非全日制硕士生

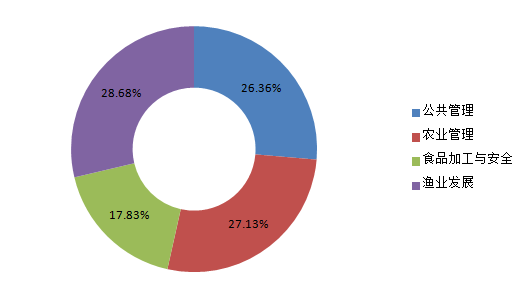

2022年,我校录取非全日制硕士生129名,四个招收非全日制硕士生专业中,归属于水产与生命学院的渔业发展专业录取人数最多,占总录取人数的28.68%,各专业录取情况如图3。

图3 2022年非全日制研究生录取情况

(3)生源情况

A. 博士研究生

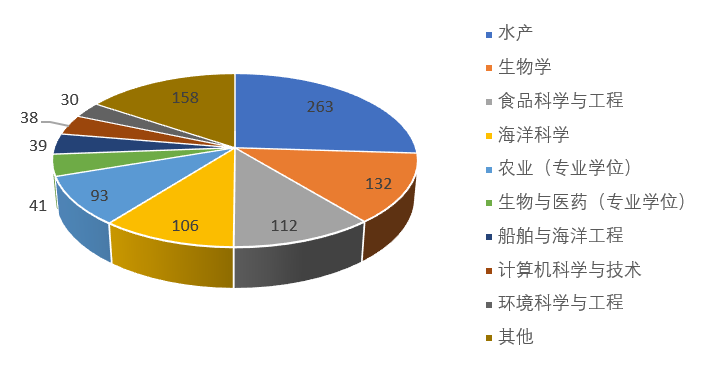

2022年报考我校博士研究生的考生共计333人,经材料审核、笔试和面试/综合考核,最终录取博士研究生共计100人,其包含男生46人,女生54人。按报考方式统计,“申请-考核”制报名284人,录取68人,报考录取比为4.18:1;硕博连读报名49人,录取32人,报考录取比为1.53:1。各学科录取情况如图4。

图4 2022年各学科博士生录取情况

B. 硕士研究生

2022年我校硕士研究生招生计划数为1805名(含12名退役大学生专项计划),其中全日制学术学位1045名,全日制专业学位630名,非全日制专业学位130名。第一志愿报考我校的考生计3310名,其中公开招考报名3292名,推免生18名。一志愿报考生共上线1341名(公开招考生1323名,推免生18名)。经过初试和复试后,实际录取考生1804名,其中一志愿考生1118名、调剂考生668名、推免生18名;学术学位1045名,专业学位759名(含非全日制硕士生129名);男生917名,女生887名。

2022年我校硕士研究生一志愿录取人数达1136(含推免生18人)人,占计划总人数的62.94%,较2021年增长了19.12个百分点,为近年来最好水平。

1.4.2 研究生招生规模

研究生的规模是一个学校研究生教育水平的体现,也是一个学校科研能力提升的重要支撑。研究生分为全日制研究生、非全日制研究生及留学生三大类。目前在校生由2020级、2021级和2022级学生组成。三年全日制研究生招生录取人数分别为1643人、1719人和1775人,合计5137人,其中博士生总数281人(均为学术型专业);硕士生总数4856人(学术型学位3106人,全日制专业学位1750人)。三年非全日制研究生招生录取人数分别为44人、84人和129人,合计257人。

1.4.3 研究生招生宣传

加强研究生招生宣传是扩大学校社会影响力、提高学校生源质量的重要途径和关键环节。2022年我校进一步推进实施研究生招生优质生源吸引计划,组织各学院开展进行线上招生宣传,广开渠道、推陈出新,设法让更多考生及时知晓我校研究生招生信息动态:8月,研招办组织各招生学院开展2023年研究生线上招生宣传工作,通过直播专场宣讲、中国教育在线PC端考研频道首页首屏小旗帜、掌上考研app开屏图片和首页中部轮播图,配套海报、软文、专题页、小智、考研喵等,向广大考生宣传我校研究生教育特色、办学优势、培养条件和研究生招生政策;9月,研招办组织各招生学院开展2023年全国硕士研究生招生网上宣传咨询活动,为考生提供咨询服务,帮助广大考生全面、准确了解我校研究生招生政策,加强对考生志愿填报指导和服务,并对考生提问进行答疑解惑。

1.5.1 毕业生的规模

2022届研究生毕业生共1404人,分布在26个专业,近三年毕业生规模持续上升,2022届毕业生较2021届增加了82人,较2020届增加420人。具体情况见下图所示(见图5)。

图5 2020-2022届毕业研究生人数

1.5.2 学科门类和学位类别情况

2022届研究生毕业生共分10个学科门类,其中规模最大的三个学科为农学(占毕业生总人数的25.36%)、理学(占毕业生总人数的19.37%)、农业硕士(占毕业生总人数的15.60%)。具体的学科分布情况如下表所示(见表1)。

项目 | 学科门类 | 毕业生数 | 百分数 |

学术学位 | 农学 | 356 | 25.36% |

理学 | 272 | 19.37% | |

工学 | 194 | 13.82% | |

经济学 | 28 | 1.99% | |

管理学 | 20 | 1.42% | |

专业学位 | 农业硕士 | 219 | 15.60% |

工程硕士 | 172 | 12.25% | |

机械硕士 | 83 | 5.91% | |

公共管理硕士 | 31 | 2.21% | |

翻译硕士 | 29 | 2.07% |

1.5.3总体就业率及毕业去向

截至2022年10月31日,我校2022届研究生毕业生总体就业率为95.01%。从具体去向来看,研究生毕业生以报到就业为主(75.21%),其次是合同就业(11.18%),报到合同就业率合计为86.39%,国内升学率和出国升学率与去年基本持平。

1.5.4 就业地区分布和就业单位性质流向

数据显示,2022届研究生毕业生就业地主要分布在上海、江苏、广东、山东、浙江、北京、安徽等地,占研究生毕业生总人数的89.82%;有38名毕业生赴祖国西部地区就业。研究生毕业生就业以在企业工作为主,占比78.83%,其次是在事业单位工作。

1.5.5 就业的行业流向

2022届研究生毕业生的就业行业分布广泛,覆盖了18个行业类别。经分析,我校2022届毕业生的主要行业流向于制造业(27.51%)、科学研究和技术服务业(25.08%)、农、林、牧、渔业(11.12%)。2022年毕业生就业行业流向具体信息(见图6)。

图6 2022届毕业研究生行业流向情况

学校按照《上海海洋大学硕士、博士学位授予工作细则》要求,对申请学位研究生的课程学习情况、学位研究成果、学术道德与学术规范等进行严格审查,经院学位评定分委员会审核、校学位评定委员会审批,做出授予学位决定。

1.6.1 博士学位授予情况

2022年学校共授予博士学位86人(含留学生5人),其中农学博士学位58人,理学博士学位13人,工学博士学位15人。

1.6.2 硕士学位授予情况

2022年学校共授予硕士学位1339人(含留学生10人)。授予学位类型包括学术型硕士学位和专业型硕士学位,其中学术型硕士学位783人,按照类别分为:农学硕士学位299人、理学硕士学位255人、工学硕士学位179人、经济学硕士学位28人、管理学硕士学位22人;专业学位硕士学位556人,按照类别分为:农业硕士专业学位220人、工程硕士专业学位174人、机械硕士专业学位83人、公共管理硕士专业学位50人、翻译硕士专业学位29人。

1.7.1 博士生导师规模及结构

学校现共有博士生导师269人,其中校内博士生导师161人,校外博士生导师108人。45周岁及以下博导占博导总数的18.9%,46至50周岁博导占比24.2%,51周岁及以上博导占比56.9%。

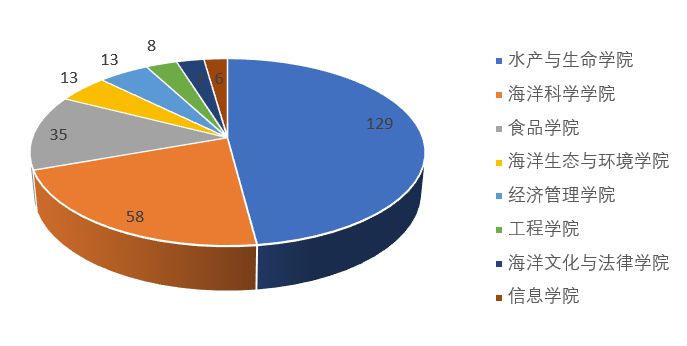

各学院博士生导师分布见图7。

图7 各学院博士生导师分布

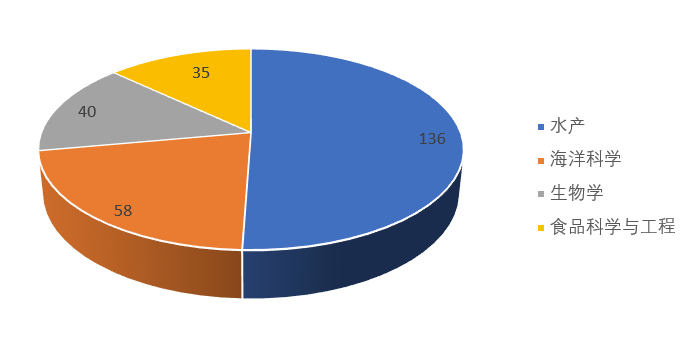

各学位点博士生导师分布见图8。

图8 各学位点博士生导师分布

1.7.2硕士生导师规模及结构

学校现共有硕士生导师1012人,其中校内硕士生导师411人,校外硕士生导师601人。45周岁及以下硕导占硕导总数的53%,46至50周岁硕导占比16.9%,51周岁及以上硕导占比30%。

各学院硕士生导师分布见图9。

图9 各学院硕士生导师分布

各学位点硕士生导师分布见图10。

图10 各学位点硕士生导师分布

学校在研究生导师遴选、聘任、培训、考核和评优等方面制定了《上海海洋大学研究生指导教师管理办法》,并于2022年修订形成《上海海洋大学研究生指导教师遴选和聘任管理办法》。导师遴选需经过个人申请、学院初审、学校复审、通讯评议(博导申请)和校学位评定委员会投票表决等环节。遴选为研究生导师的人员必须参加上海市或学校统一组织的岗前培训,系统掌握有关研究生招生、培养、学位授予工作的有关规定及指导教师职责,方可被聘为研究生招生导师,开始招收和指导研究生。2022年学校共遴选增加博士生导师21名、硕士生导师89名。

学校共组织12名导师参加上海高校新聘研究生导师培训班。

学校为表彰在研究生教育工作中做出突出贡献和取得优秀成绩的研究生导师,树立典型,引领和带动我校导师队伍整体水平的提高,持续提高研究生培养质量。根据《上海海洋大学优秀研究生导师评选办法(试行)》,评选出2021年优秀研究生导师共33名。

1.7.3 兼职研究生导师

学校作为一所行业特色鲜明的高校,要大力发展研究生教育,必须充分利用社会资源。通过与科研院所等社会单位合作,积极吸纳国内外优秀学术资源,聘请校外学术界、企业界等社会各行业各方面优秀人才作为研究生兼职导师,并加强校内导师与兼职导师间的合作,进一步完善研究生导师队伍建设。从1994年学校与中国水产科学研究院进行联合培养研究生的初步探索开始,经过二十几年的发展,研究生联合培养现已成为学校研究生教育的特色和优势。

截至2022年12月,学校与中国水产科学研究院及下属各所、自然资源部及下属各单位、上海市农业科学院、上海市第六人民医院东院、光明乳业股份有限公司、山东省海洋资源与环境研究院、浙江万里学院、江苏省海洋水产研究所、山东省淡水渔业研究院、浙江省淡水水产研究所、浙江省海洋水产养殖研究所、福建省水产研究所、江苏省淡水水产研究所、上海建桥学院、江苏海洋大学、军事科学院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所、淮阴师范学院、安徽省农科院水产所、山东省海洋生物研究院、浙江清华长三角研究院等二十余家科研院所和企业签订了联合培养研究生的协议。学校现共有兼职硕博导师108人,兼职硕士生导师601人。目前中国水产科学研究院是学校合作规模最大的联合培养单位,共有375名研究生导师,占学校研究生导师总数的29.3%。

1.7.4 专业学位研究生行业导师

根据《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》(学位〔2020〕20号)等文件精神,进一步落实校内外双导师制,规范研究生导师管理,加强专业学位研究生实践能力培养,提高专业学位研究生培养质量,学校制定《上海海洋大学专业学位研究生行业导师管理办法》,2022年共7个学院申报,完成119名行业导师备案。

二、研究生党建与思想政治教育工作

11月1日,组织研究生参加校党委书记王宏舟面向2022级研究生新生开展“开学第一课”。11月19日,组织开展“联学二十大奋进新征程”临港五校研究生联学党的党的二十大报告专题学习会,研究生学生骨干将党的党的二十大会议内容及重要讲话精神与成长故事、专业背景、学习科研、社会工作等方面相结合作主题宣讲。举办“学习党的二十大精神争做时代好青年”学习党的党的二十大知识竞赛、举办“礼赞二十大青春心向党”党的党的二十大精神学习海报评选活动,引导广大研究生以党的党的二十大报告为精神引领,争做有理想、有本领、有担当的时代好青年。

4月8日-13日,组织研究生参加中国科学院院士赵东元教授讲授的“科技论文写作”线上专题讲座。11月17日,组织研究生参加中国科学院院士桂建芳院士“金鱼观赏表型的因果基因鉴定与更优更美金鱼再造”的学术报告。11月22日,组织研究生参加中国科学院院士汪品先院士“科学、科学家、科学家精神”大师讲坛。10-11月,开展“遇见名师”系列学术讲座,围绕“树立学术规范理念促进科研知识创新”、“科技论文写作与投稿、兼谈学术自我纠错机制”、“分级分类、风险评估、数据规范—实验室安全与科研管理机制”等方面内容展开。为激发师生的爱校情怀和荣校热情,引导师生以奋斗的姿态担当伟大复兴使命,11月8日,研究生院全体工作人员与校研究生会学生骨干联合开展“重学校史汲取力量再出发”交流活动,参观校史馆、“双一流”建设成果展、远洋渔业科技馆,并进行现场交流。

举办“齐心战疫云端学术”系列线上学术报告。面对突如其来的疫情,为丰富同学们的学习生活,激发同学们以更高昂的热情投入学术科研中,确保研究生教育“不停教”“不停学”“不停研”,联合各二级学院举办了“齐心战疫云端学术”系列线上学术报告,为校内外同学们提供学习经验交流、展示科研成果的渠道与平台。3月1日-25日,由各学院组织了初赛,52名博士研究生、603名硕士研究生、3名本科生参加,举行博士论坛、第二十四届硕士研究生学术论文报告会决赛。此外,研究生临时党支部为丰富研究生在宿舍的学习生活,开展线上学术沙龙,邀请各学院优秀硕博研究生采取腾讯会议线上直播的方式,开展科研报告及科普报告。

以赛促创和提升研究生创新实践能力同步助力。继续加大鼓励和支持研究生参加全国研究生创新实践系列活动、高校学科竞赛等创新创业、社会实践活动,在中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛“苏研杯”第三届科技作品竞赛中,我校研究生斩获3项全国奖项,全国特等奖1项、全国二等奖1项、全国三等奖1项,学校获优秀组织单位;在中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛第二届渔菁英挑战赛中,我校研究生斩获3项全国奖项,全国二等奖1项、全国三等奖2项,学校获优秀组织单位

三、研究生培养相关制度及执行情况

开展2022年研究生课程思政示范课建设项目和课程思政案例集编写工作,立项研究生课程思政示范课10项,研究生课程思政案例6项。

通过项目建设根据不同学科专业的特色和优势,挖掘课程思政元素,提炼专业知识体系中蕴含的思想价值和精神内涵,创新课堂教学模式,促进学生参与、体验、反思和实践。

《地理信息系统及其应用》课程和教学团队获批上海市课程思政示范课和课程思政示范团队,基于涉海重点研发项目提炼海洋信息交叉领域实践素材,理论知识有机地融入能力训练案例中,将思政思想与学生自身感悟结合起来,培养学生勤学慎思、刻苦钻研、严谨求实的科研态度,激励学生立志成为实现中国梦、建设海洋强国的主力军。

2021-2022学年第2学期共开设研究生课程201门,258门次,总课时数6912学时,选课6661人次,授课教师228人,平均每位教师授课时数30.3课时。2022-2023学年第1学期共开设研究生课程344门,448门次,总课时数11736学时,选课22574人次。涉及授课教师371人,平均每位教师授课时数31.6课时,各学院分布情况如表2和3所示。

表2 2020-2021学年第2学期研究生课程各学院分布情况

学院 | 课程门数 | 课时数 | 选课人次 | 教师数 | 每师授课课时 |

水产与生命学院 | 36 | 864 | 1155 | 54 | 16.0 |

海洋科学学院 | 28 | 880 | 267 | 32 | 27.5 |

食品学院 | 18 | 416 | 534 | 25 | 16.6 |

海洋生态与环境学院 | 12 | 352 | 97 | 22 | 16.0 |

经济管理学院 | 22 | 656 | 767 | 21 | 31.2 |

工程学院 | 14 | 240 | 470 | 11 | 21.8 |

信息学院 | 3 | 256 | 201 | 7 | 36.6 |

海洋文化与法律学院 | 39 | 1120 | 702 | 22 | 50.9 |

外国语学院 | 24 | 1904 | 1507 | 28 | 68.0 |

马克思主义学院 | 2 | 80 | 940 | 3 | 26.7 |

国际文化交流学院 | 2 | 128 | 16 | 2 | 64.0 |

其他 | 1 | 16 | 5 | 1 | 16.0 |

总计 | 201 | 6912 | 6661 | 228 | 30.3 |

表3 2022-2023学年第1学期研究生课程各学院分布情况表

学院 | 课程门数 | 课时数 | 选课人次 | 教师数 | 每师授课课时 |

水产与生命学院 | 68 | 2032 | 5980 | 90 | 22.6 |

海洋科学学院 | 55 | 1568 | 2455 | 55 | 28.5 |

食品学院 | 44 | 1272 | 3334 | 46 | 27.7 |

海洋生态与环境学院 | 20 | 640 | 901 | 32 | 20.0 |

经济管理学院 | 24 | 912 | 1100 | 26 | 35.1 |

信息学院 | 24 | 672 | 1079 | 15 | 44.8 |

工程学院 | 38 | 880 | 1702 | 36 | 24.4 |

海洋文化与法律学院 | 27 | 848 | 647 | 22 | 38.5 |

外国语学院 | 34 | 2176 | 2536 | 34 | 64.0 |

马克思主义学院 | 4 | 464 | 2621 | 8 | 58.0 |

国际文化交流学院 | 5 | 256 | 56 | 6 | 42.7 |

其他 | 1 | 16 | 163 | 1 | 16.0 |

总计 | 344 | 11736 | 22574 | 371 | 31.6 |

研究生基础前沿课程作为一个独立类别,其授课教师均为该领域国内外优秀学者,课程内容上突出前沿性和前瞻性,使研究生课程既能及时、准确、全面地反映学科重要前沿领域研究成果及进展,又注重综合性、系统性和学科交叉性,符合学术水准高、覆盖面宽的要求。通过实施研究生基础前沿课程,可促使研究生了解领域最新研究进展、养成科学思维方式、提升科研能力,整体上促进了研究生学术水平的提高。

2022年,共开设研究生基础前沿课程37门,总课时数800学时,听课学生2537人次(表4)。

表4 2022年研究生基础前沿课程开设情况汇总表

学院 | 课程门数 | 课时数 | 选课人次 |

水产与生命学院 | 4 | 96 | 683 |

海洋科学学院 | 12 | 192 | 557 |

食品学院 | 8 | 160 | 744 |

海洋生态与环境学院 | 2 | 64 | 242 |

经济管理学院 | 2 | 48 | 119 |

信息学院 | 2 | 64 | 33 |

工程学院 | 4 | 96 | 135 |

海洋文化与法律学院 | 3 | 80 | 24 |

总计 | 37 | 800 | 2537 |

根据《关于组织开展首批农业农村部“十四五“规划教材申报工作的通知》(农科(教育)函〔2022〕11号),组织各学院申报计划新编研究生教材10门,计划修订研究生教材2门。

邀请国内外相关学科知名教授进行高水平专业学术讲座,提升研究生科研能力,继续推进我校研究生科研水平向世界一流专业水平发展。2022年海洋与渔业工程创新论坛在临港新城青年中心召开,此次论坛由上海海洋大学、上海市农业工程学会、上海市水产学会主办,工程学院承办,旨在学习贯彻落实党的二十大报告精神,落实“发展海洋经济”,推进科技创新背景下举办的一场学术盛宴,对学校学科建设、教师科研聚焦、学生知识积累都有着深远的意义与价值。为给研究生搭建学术交流平台,拓宽学术视野,营造良好的学术氛围,增强研究生的创新和科研能力。3月22日,食品学院举办第二十四届研究生学术论文报告会。本次报告会采取了线上答辩的形式,分成六组进行,此次报告会共收到稿件153篇,153人参加宣讲,包含博士和硕士。尽管面临疫情,但研究生们的科研态度和学习状态依旧稳稳在线,本次论文报告会为研究生建立了良好的学术交流平台,也极大鼓励了同学们参与学术活动的积极性,拓展科研视野,提高专业能力。

根据《教育部办公厅农业农村部办公厅中国科协办公厅关于推广科技小院研究生培养模式助力乡村人才振兴的通知》(教研厅函〔2022〕2号),我校组织申报的“上海崇明河蟹科技小院”、“上海金山虾类科技小院、“浙江武义淡水珍珠科技小院”、“浙江舟山鱿鱼科技小院”、“浙江杭州鲢鱼鳙鱼科技小院”、“安徽池州鳜鱼科技小院”、“福建闽威花鲈科技小院”获批支持建设。通过科技小院研究生培养主要致力于解决长三角地区渔业相关产业发展中的技术瓶颈,实现产教融合与校地互动,助力学科交叉与融合创新,引领生态环境保护新方向,探索渔业产业发展新模式,为乡村振兴提供技术和产业支撑,助力乡村人才振兴,精准服务“三农”。

全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,围绕立德树人的战略目标和根本任务,依照“围绕学生、关照学生、服务学生”总要求,统筹规划和使用财政拨付的研究生培养经费,聚焦“精准资助、资助育人”的总思路,鼓励学生自立自强,树立与时代主题同心同向的理想信念,勇于担当时代赋予的历史责任,励志勤学、刻苦磨炼。重视家庭经济困难学生的资助帮扶工作,构建和完善新的研究生资助体系。研究生资助体系由奖学金、助学金、国家助学贷款、“三助”(助研、助教、助管)、临时困难补助、“绿色通道”政策、毕业生学费和国家助学贷款代偿等构成,保障家庭经济困难研究生的正常学习和生活,激励和引导研究生通过在思想政治、道德修养、专业学习、学术科研活动、社会实践等方面有良好表现。研究生的资助覆盖面达到100%。

根据市教委国家奖学金相关文件要求和精神,2021-2022学年共评出研究生学业奖学金博士生223名,硕士生4566名;硕士研究生国家奖学金65名,博士研究生国家奖学金8名。

为鼓励科研成果突出的学生,学校设立了校级专项奖学金,2021-2022学年共评出校级专项奖学金21名,包含朱元鼎奖学金6名,侯朝海奖学金6名,孟庆闻奖学金6名,汉宝奖学金3名。为困难研究生新生设置的王素君基金评出6人。为加大对家庭经济困难研究生的资助力度,学校设置研究生“三助”岗位,并提供“三助”津贴。学校鼓励广大研究生到祖国最需要的地方建功立业,实现人生理想,近年来,赴西部、艰苦行业工作的研究生逐年增加。为激励研究生特别是涉农专业研究生在就业创业中投身服务国家乡村振兴战略,鼓励毕业研究生到西部、艰苦行业、基层就业,58位研究生获得2022届毕业研究生西部就业、艰苦行业和基层就业奖励。

四、研究生教育改革情况

(1)研究生教育专项

开展学术学位研究生创新能力提升行动和基于产教融合基地的专业学位实践能力提升行动。开展2022年研究生教育教学研究与改革项目建设工作,立项校级重点项目5项,一般项目10项。根据关于开展2022年上海市研究生教育学会课题申请工作的通知,我校申报的《乡村振兴背景下生态学研究生产教融合培养研究与实践》获得一般课题资助,《水产养殖专业虾蟹养殖方向研究生基地培养模式的研究》和《食品科学与工程专业研究生教育国际化比较研究-以上海海洋大学为例》获得规划课题。

(2)优秀本科生进一流学科实验室计划

《本科生进一流学科实验室参加科研工作的选拔计划》旨在研究生院协调下,与学生处、教务处、科技处以及上海海洋大学元鼎学院共同推进校一流学科建设和强化培养本科生学习发展能力,选拔优秀本科学生进入一流学科实验室参加科研工作,2022年选拔优秀本科生88人。

2月发布“上海市高校学生赴国际组织实习项目”申报工作通知后,共有两批共20余名研究生参与国际组织实习;在中外人文交流中心指导下,全球线上国际治理课程项目继续进行,举办2022年春季和秋季学期全球治理线上讲座和课程,共计200余名学生报名,遴选后有100人入选;参与“学术大咖说”主题讲座;进一步探索课程和实训形式,提升讲座、课程与实训的丰富性和专业性。

(1)亚洲校园项目

“亚洲校园”(“CAMPUS Asia”),全称为“亚洲大学生集体行动交流计划”(“Collective Action of Mobility Program of University Students”)。受到新冠疫情影响,亚洲校园学生的线下交换暂停。在亚洲校园从三校扩展到七校以后,举行了多次线上会议,对亚洲校园的理念、组织形式、后续发展方向等进行了深度沟通,并于。3月17日至3月18日,我校主办的亚洲校园OEP项目在线上举行,共有近200名学生参与了OEP线上课程,我校2位教授参加;7月末,七校暑期学校顺利举行,我校2位教授与七校其他教授共同进行授课,7校近40位学生参与暑期学校;7月29日下午,中日韩+东盟四校合作的“亚洲校园+”项目签约确认仪式暨启动会在线上举行,我校研究生院执行院长王锡昌教授出席签署仪式。会上,韩国海洋海事大学宣读了合作条款,并向与会代表展示了七所高校联合签署的谅解备忘录。我校共有2名学生参与韩国海洋海事大学的IJP短期交流项目,1名学生参与日本东京海洋大学的IJP短期交流项目。

(2)留学生情况

2022年12月统计,我校研究生(国际学生)本年度人数总计93人,硕士研究生44人,博士研究生49人。从学院分布看,水产与生命学院研究生(国际学生)49人,海洋科学学院研究生(国际学生)10人,食品学院研究生(国际学生)7人,海洋生态与环境学院1人,经济管理学院研究生(国际学生)20人,信息学院3人,工程学院3人。生命学院和经管学院人数相对较多,占总人数的74.19%。从专业分布看,水产养殖专业居首,共有研究生(国际学生)31人。

留学生研究生入学后实行与中国学生趋同化管理模式。其学籍管理规定原则上按照我校中国研究生学籍管理办法执行。学生需完成培养方案要求的全部课程,并获得相应的学分。同时完成实践、文献综述、学术活动等计学分的必修环节,并制定个人培养计划、通过汉语水平考试、完成开题报告、中期考核及学位论文。

对标学校多科应用型大学的建设目标,深化专业学位研究生培养模式改革,完善专业学位研究生实践基地管理制度,建设若干产学研结合研究生教育实践基地,实现以实践能力培养为重点、产教融合的专业学位研究生教育发展机制。实施专业学位研究生企业实践研修计划,依托和充分发挥学校现有联合培养单位的学科和基地优势,探索实施产教融合培养研究生改革试点项目,为专业学位博士点培育加强建设积累。

依托水产养殖专业,探索构建高校与企业联合培养创新应用型人才培养的运行机制,与华大基因学院、大北农神爽水产科技集团、正大集团进行合作培养。与政府、企业和行业协会全面合作,围绕海洋渔业科学与技术专业创建远洋渔业学院,开创了理事会领导下四位一体的政产学研人才培养新体制,获上海市教学成果一等奖。吸引了天津农学院、浙江海洋大学、广东海洋大学等学校共同借助此平台联合培养学生。

2022年开展本研贯通一流人才培养项目,制定了《上海海洋大学本研贯通一流人才培养实施办法(试行)》,落实立德树人根本任务,以培养具有扎实理论基础、良好综合素养和卓越科创精神的优秀人才为目标,注重新时代责任感和国家使命感的培养,注重数理基础和学科前沿贯通的培养,注重科学素养和独立从事科学研究能力的培养,注重国际视野和创新能力的培养,遴选29名优秀本科生进入项目学习。

五、教育质量评估与分析

研究生教育保障体系是保证研究生质量达标、促进研究生教育的相关体制和机制的总和。《学位与研究生教育发展“十四五”规划》要求全面加强研究生教育质量过程管理,进一步深化研究生招生考试制度改革,健全内部质量管理体系,设置与学校研究生教育办学定位相匹配的人才培养和学位授予质量标准,推动科研与教学深度融合,引导教师将科研成果转化为研究生教育教学资源,积极扩大硕士专业学位及应用型研究生招生规模,探索建立多渠道的研究生联合培养平台,进一步巩固学校联合培养研究生成效。

进一步深化研究生招生考试制度改革,健全博士“申请-考核”制,探索水产一流学科本科生“直接攻博”博士招生方式;招生计划向有重大科技任务、重大工程项目的导师团队以及重大科研、科教和产教融合创新等平台倾斜。

实施研究生培养创新工程,以上海市一流研究生教育引领计划为抓手,完善研究生教育分类培养模式,规范培养过程管理,开展研究生优秀教材奖及其教学成果奖评选,调动二级学院(联培单位)、导师和辅导员参与教学、科研和管理的主动性、积极性和创造性。优化研究生培养方案,深化研究生课程教育管理,科学设置各类研究生课程体系和课程说明,加强博士-硕士-本科培养阶段课程体系的贯通和衔接。

完善研究生培养特别是博士生的分流退出制度,严格执行研究生学籍管理制度,加强研究生各关键环节的过程管理和考核,对不适合继续攻读学位的研究生及早分流。

加强学位论文和学位授予管理,完善学位授予标准设置,明确导师、学位论文答辩委员会、学位评定委员会等责任,持续推进优秀学位论文评定,确保学位授予质量。

健全内部质量管理体系,设置与学校研究生教育办学定位相匹配的人才培养和学位授予质量标准。完善质量控制和保证制度,抓住课程学习、实习实践、学位论文开题、中期考核、论文评阅和答辩、学位评定等关键环节。成立校院两级研究生教育教学督导组,健全由教学督导、同行听课评价和研究生座谈等组成的研究生教学过程评价机制,落实全过程管理责任。

加强外部质量监督,严格规范管理,增强研究生培养的透明度。有效运用学位授权点合格评估、学科评估和学位论文抽检等手段,扩大学位论文抽检比例,提升抽检科学化、精细化水平,以此强化对学校培养制度及其执行的评价诊断。建立健全学风监管、学术道德监控与惩戒等机制,将学术诚信管理与督导常态化,严惩学术不端行为。

推动科研与教学深度融合,引导教师将科研成果转化为研究生教育教学资源。继续优化硕-博研究生培养方案一体化设计,以推进硕-博研究生课程贯通培养。资助优秀研究生的科研创新,鼓励研究生在本学科或交叉学科开展创新性的研究,特别是激励博士生做出重大创新成果。积极申办各类高水平学术论坛,营造浓厚的创新研究学术氛围。坚持和提升研究生前沿课程的设置和质量,积极发挥导师和相应研究领域著名专家的指导和影响作用,开阔视野,启迪智慧。支持鼓励研究生参加国内外各类科技创新大赛,加强和国内外大学研究生的学术交流。

积极扩大硕士专业学位及应用型研究生招生规模。对标学校多科应用型大学的建设目标,根据社会需求、学校行业背景和学位点设置,合理引导和扩大非农专业学位的培养规模。深化专业学位研究生培养模式改革,完善专业学位研究生实践基地管理制度,建设若干产学研结合研究生教育实践基地,实现以实践能力培养为重点、产教融合的专业学位研究生教育发展机制。依托和充分发挥学校现有联合培养单位的学科和基地优势,探索实施产教融合培养研究生改革试点项目。通过学校的创新创业平台、研究平台及实践平台建设、创新创业实践赛事活动等,提升专业学位研究生创新创业能力。充分发挥二级培养学院合作的行业企业和专业组织的优势,在专业学位研究生培养方案制定、教学过程指导、教学质量评估、实习条件提供等方面的作用。

探索建立多渠道的研究生联合培养平台,进一步巩固学校联合培养研究生成效。对于国内的联合培养,进一步健全和规范管理制度,完善联合培养的工作机制,保障两年一次的工作会议等制度的有效执行,通过优势互补,共同发展,实现我校与联培单位在学科建设、科研成果、师资及人才建设的双赢。对于研究生的国际化联培工作,依托学校中日韩“亚洲校园”、“国际创新人才合作培养项目”等现有平台,树立导师和研究生联合培养和国际化教育的理念,提高研究生的学术交流能力和科研创新能力。以“高层次国际化人才培养创新实践基地”建设为依托,开展国际组织后备人才中外联合培养,提高学生专业知识水平、开阔研究思路、培养国际化视野以及提升跨文化交流能力。

学校建立了严格的学位论文盲审制度,一是确保评阅专家匿名评审,二是有明确的评阅指标体系。博士研究生学位论文全部由学校组织双盲评审,硕士研究生学位论文由研究生院抽取约40%组织双盲评审,其余由学院组织评审。研究生院对硕士学位论文进行抽检时,采取随机抽检与重点抽检相结合的原则,对原创性检测结果偏低或偏高的学位论文、曾经在各类学位论文抽检中出现严重异议情况的导师所指导的研究生学位论文等作重点抽检,以充分发挥盲审的导向作用。

进一步完善盲审异议申诉规则,博士论文盲审份数为三份,硕士论文盲审份数为两份。若两份及以上意见为不通过,则不得申诉,本次学位申请无效,6个月后方可重新申请学位,从而督促导师及院系对质量未达到要求的学位论文进行自我把关而不是依赖盲审;若一份意见为不通过,则要求导师及院系认真审核,提出申诉后由学院另送一位专家进行复审,若仍未通过,则本次学位申请无效。

2022年学校共有80名博士研究生参加校级双盲评审,收到评审意见240份,给出“论文达到优秀水平”的评审意见45篇,优秀率为18.8%,其中5名博士生的学位论文(杜宇、刘雪、姚文祥、王雅昱、陈亚)得到较高评价:两位及以上评审专家均认为“论文达到优秀论文水平” 。不通过的评审意见10份,不通过率为4.17%,其中2名博士3份意见均不通过,本次学位申请不予受理,其他不通过的学生提交申请,由学院加送专家评审,均通过。

2022年共有522名硕士研究生参加校级双盲评审,收到评审意见1044份,给出“论文达到优秀水平”的评审意见104篇,优秀率为10%,其中7篇硕士学位论文得到较高评价:两位评审专家均认为“论文达到优秀论文水平”。盲审不通过论文为30篇,不通过率为2.8%,学生提交加送评审申请,由学院加送专家评审,均通过。

根据2022年公布的上海市硕士学位论文抽检工作结果,学校共有57篇硕士学位论文被抽中参加论文检查,经上海市专家评审,均合格通过。

根据国务院《关于反馈博士学位论文抽检专家评议结果的通知》(国教督办函〔2022〕33号),学校共有5篇博士学位论文被抽中参加评审。经专家评审,均合格通过。

学位论文质量是研究生培养质量一个重要标志。为提高我校研究生培养和学位论文质量,激励研究生创新精神,促进高层次创造型人才脱颖而出,学校制定了《上海海洋大学研究生优秀学位论文评选办法》,依据办法开展2022年优秀学位论文评选工作,共评选2篇优秀博士学位论文和34篇优秀硕士学位论文。

六、改进措施

我校研究生教育改革发展要围绕学校建设多科性应用研究型高水平特色大学的发展目标,对照学校不断落实深化格局转型和质量提高的双重任务、不断实践服务国家战略和地方发展的双重使命,以立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越为主线,把立德树人内化到研究生教育、教学和管理各方面、各环节,坚持以文化人、以德育人,不断提高学生思想水平、政治觉悟、文化素养、道德品质。主动对接经济社会发展需求,优化学位点建设,完善课程体系,更新教学内容,切实提高研究生人才培养的目标达成度、社会适应度、结果满意度。以创新人才培养机制为重点,形成招生、培养与就业联动机制,健全协同育人机制,优化实践育人机制,强化质量评价保障机制,形成人才培养质量持续改进机制。落实《上海海洋大学全面推进一流研究生教育实施意见》,提高创新型、复合型、应用型人才培养质量。具体改进措施如下:

落实立德树人根本任务,培育和弘扬社会主义核心价值观,加强对研究生的思想引领、价值引领。更加重视思想政治理论课建设,加强面向全体研究生的马克思主义理论教育,深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育,大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑,不断增强学生“四个自信”。强化课程思政和专业思政,在培养方案修订中着力推动研究生的课程思政建设,根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求,科学合理设计思想政治教育内容。探索在研究生各培养环节及研究生课程中有机融入思想政治教育元素,形成专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行的育人格局。

开展优秀导师遴选工作,加强师德师风建设,强化导师对研究生思想政治教育的首要责任。坚持把师德师风作为优秀导师素质评价的第一标准,完善学术诚信承诺,加强学术道德规范。强化每一位教师的立德树人意识,选树一批课程思政优秀导师和优秀导师团队。引导广大导师教书育人和自我修养相结合,做到以德立身、以德立学、以德施教,更好担当起学生健康成长的指导者和引路人的责任。

明确学位点建设重点,集中优质资源,巩固现有水产、海洋科学、食品科学与工程、生物学等四个学术学位一级学科博士点,继续加强农林经济管理、农业、生物与医药等拟增博士学位点的建设与培育,在招生考试、培养方案、导师队伍管理中给予“特区”政策,开展部分先行先试探索工作,力争农业和工程类专业学位博士点零的突破。加强现有学位点自我评估等内部质量监控与动态调整工作,并以此为切入点,优化学位点布局,带动学校各学位点的协同优化发展。

加快推进高水平创新团队建设,促进更高质量培养研究生,践行科教高效融合;推进校企深度融合,丰富完善人才培养实践基地建设。贯彻深化农科教结合方式,协同推进我校院所与企业育人资源互动共享,尤其加强建设长三角区域农科教合作人才培养实践基地。开展水产一流学科背景下的渔业专业学位实践实习基地、案例库和实践特色课程建设。

深化国际合作育人。主动服务国家对外开放战略,进一步推动面向未来的跨境教育合作,推进与国外高水平大学开展海洋科学等博士生的联合培养;以亚洲校园第三期项目高质量实施以及高层次国际化人才培养创新实践基地建设等为契机,积极支持我校与外国高校学生互换、学分互认、学位互授联授;资助研究生参加国际学术交流,提升研究生国际化学术交流能力。培养一批具有宽广国际视野、通晓国际规则的复合型新时代国际组织后备人才。

以学生为中心,基于OBE理念改进研究生教育模式,修订完善研究生培养方案,实现硕博贯通培养。学术学位研究生创新能力提升和专业学位研究生实践能力提升相协同,发挥我校办学优势,特色发展。在水产一流学科背景下,着力建设海洋、水产、食品三大主干学科。优化课程设计,加强一流研究生课程体系建设。

构建以培养应用型人才为主要目标的专业学位研究生培养体系,以提升应用实践能力为导向,强化实践能力训练,吸纳行业企业全方位参与研究生培养过程,建立学生自主的专业实践机制,推行应用型人才校企协同培养模式。

持续优化招生结构,调整学术型和专业型结构比例,稳步扩大专业学位招生规模。根据学位点生源质量、科研任务和质量、人才培养质量等关键因素,健全招生计划动态调控机制。招生名额向特色学科、科研任务重、学术水平高、培养质量好的导师倾斜,对没有科研项目的导师逐步减招直至停招。健全招生预警机制,建立挂钩负面清单,对生源质量差、培养质量低、学术声誉差的学位点实行定量减招,甚至停招整改。健全博士生“申请-考核”制,拓宽博士生选拔通道,扩大硕博连读比例;努力提高推免研究生和一志愿研究生录取比例,确保研究生生源质量稳步提升。

附件1:上海海洋大学博士、硕士学位授权点分布

学位 类型 | 门类名称 | 一级学科/专业学位类别代码 | 一级学科/专业学位 类别名称 | 二级学科/专业学位领域 代码及名称 |

学术型 | 农学 | 0908 | 水产* | 090801水产养殖 090802捕捞学 090803渔业资源 0908Z1渔业经济与管理 0908Z2渔业环境保护与治理 |

理学 | 0707 | 海洋科学* | ||

工学 | 0832 | 食品科学与工程* | ||

理学 | 0710 | 生物学* | ||

经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202区域经济学 020204金融学 020205产业经济学 020206国际贸易学 | |

法学 | 0301 | 法学 | ||

法学 | 0305 | 马克思主义理论 | ||

文学 | 0502 | 外国语言文学 | ||

理学 | 0713 | 生态学 | ||

工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | ||

工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | ||

工学 | 0830 | 环境科学与工程 | ||

工学 | 0835 | 软件工程 | ||

管理学 | 1203 | 农林经济管理 | ||

工学 | 080705制冷及低温工程 | |||

专业型 | 翻译 | 0551 | 翻译 | |

电子信息 | 0854 | 电子信息 | 085404计算机技术 085410人工智能 | |

机械 | 0855 | 机械 | ||

资源与环境 | 0857 | 资源与环境 | ||

能源动力 | 0858 | 能源动力 | ||

生物与医药 | 0860 | 生物医药 | ||

农业 | 0951 | 农业 | 095134渔业发展 095135食品加工与安全 095137农业管理 | |

公共管理 | 1252 | 公共管理 |

注:*为博士学位授权点和硕士学位授权点,其他为硕士学位授权点。