编者按:2019年,中国迎来一个值得铭记的历史性时刻:新中国成立70周年。上海海洋大学在祖国发展建设的大潮中,跟随着国家的脚步,为学科建设和社会的发展作出了杰出的贡献,其中还有若干个新中国的第一。在举国共庆70周年之际,让我们回顾今昔,感受学校在行进中的巨大变化。

作为一所与水紧密联系的高校,上海海洋大学的发展在不同的历史时期可以用不同的船来承载。从建校初期的第一艘实习船“淞航”号到百年后国内首艘远洋渔业资源调查船“淞航”,船始终贯穿着海大历史,也见证着海大的发展、行业的崛起和国家的强大。

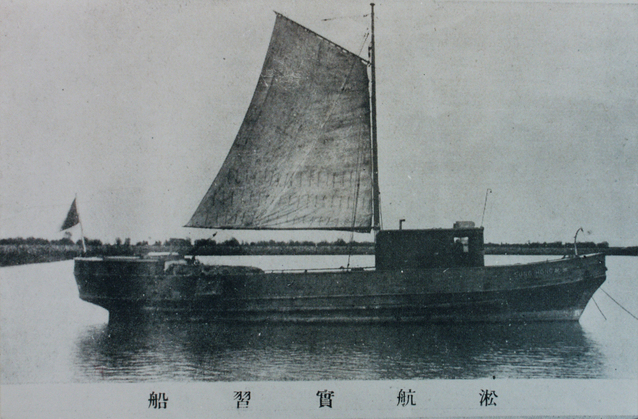

“淞航”号实习船,1916年8月建成,先后到江苏、浙江、山东、辽宁等地进行实习和渔业调查。1917年10月,学校曾组织学生乘该船赴日本实习和调查。

新中国成立之初,国家先后从渔业生产部门调拨“华鲣号”“华鲔号”“水产号”三艘渔船作为实习船。1959年起,水产部、农林部先后拨专款建造“奋发号”和“图强号”、“海育1号”和“海育2号”等实习船。

上海海洋大学50年代的实习船

1953年,华东水产管理局调拨270总吨蒸汽机舷拖钢质渔轮“水产号”作为学校实习渔轮

改革开放之后,学校自厦门回迁上海,先后有“海育1号”“海育2号”“浦苓号”“中水9203号”“中水9309号”、淡水渔业实习船等实习船。这些实习船在20世纪70年代末-90年代期间是学校教学科研的重要平台,甚至“中水9203号”“中水9309号”两艘远洋渔业拖网渔船还为学校获得400多万元的经济效益。

上海海洋大学70年代的实习船(海育1号前身)

上海海洋大学70年代的实习船(海育2号前身)

1985年前往日本接“浦苓”号

进入转型发展新时期,学校通过各种途径争取建造新船。历经十几年的奔走,在农业部、国家发改委和上海市领导关心下,在上海市发改委、市农委、市建委与市教委的全力支持下,2013年,调查船项目建议书终获批复。为纪念学校被日军炸毁的首艘实习船,新船最终命名为“淞航”。2017年10月,“淞航”号建成交付。

行进中的“淞航”号(摄影:卢卫平)

行进中的“淞航”号

“淞航”号科考人员合影

“淞航”号是国内首艘远洋渔业资源调查船,建成的“淞航”号总吨位3166吨,最大排水量3271.4立方米;船舶总长85米,垂线间长81米,型宽14.96米,型深8.71米,吃水4.95米;最大航速15节,巡航速度12节;续航能力1万海里,自持力60天,定员59人。

目前,“淞航”号已成为学校开展科学研究的重要平台。其主要航行海域将在北太平洋、东南太平洋(秘鲁外海)和西南大西洋(阿根廷外海)等海域,按无限航区设计。主要承担金枪鱼、鱿鱼、竹筴鱼及南极磷虾等重要远洋渔业资源的调查研究;国家远洋渔业资源和新渔场开发;远洋捕捞中底拖网、变水层拖网、金枪鱼延绳钓、灯光鱿鱼钓等新作业方式的研究以及大洋环境的观测和遥感数据接收工作。

我校师生在“淞航”号开展科学研究

同时,“淞航”号也成为学术和文化交流的重要载体。来自世界各地的学者在“淞航”号开展联合科学研究,来自各国的学生通过“淞航”进行交流学习。“淞航”正承载着海大人的希望和奋斗,从海洋走向世界,从海洋走向未来。