——访我校海洋科学学院戴小杰教授

作为海大的一份子,我们都应该努力拓展自己的国际视野,提高自身素质,创造良好的风气,升华自己的内涵。

——戴小杰

人物简介:戴小杰,男,1966年生,安徽无为人,2004年毕业于华东师范大学生命科学学院专业动物生态学方向,获理学博士学位。现任我校渔业资源系主任,硕士生导师。1988年毕业于安徽师范大学生物学专业,获理学学士学位;1989年获得首届朱元鼎奖学金;1991年毕业于上海水产大学渔业工程系专业渔业资源方向学习,获农学硕士学位;1994-1996年赴中国水产总公司大西洋公海金枪鱼船队作为技术员参加金枪鱼延绳钓渔业生产实践和科研;1996年12月- 1997年3月参加詹秉义教授主持的中国海洋渔业咨询的英文报告(该课题来自美国西雅图的NRC自然资源公司)项目,本人为第二完成人,执笔;自1999年以来,先后参加大西洋金枪鱼养护委员会(ICCAT)的研究和统计常设委员会的年会(SCRS)、印度洋金枪鱼委员会(IOTC)科学委员会会议、中西太平洋渔业委员会(WCPFC)科学委员会、美洲间热带金枪鱼委员会(IATTC)科学咨询委员会、联合国粮食和农业组织(FAO)、联合国环境署《濒危野生动植物物种贸易保护公约》(CITES)动物委员会等共计20余次,主持农业部“金枪鱼科学观察员计划”,“鲨鱼调查计划”等课题。

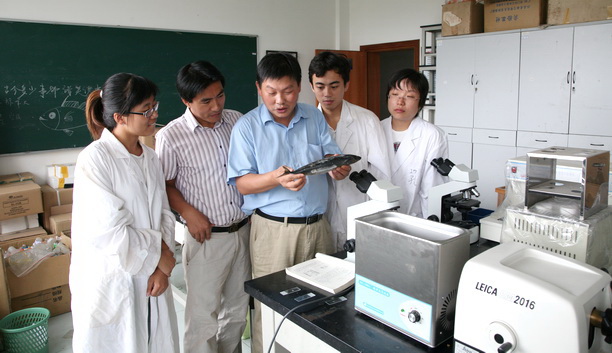

指导学生进行科学研究

幸福一家人

冗长的夏季,烈日炎炎,经过多次的电话预约,我们终于和戴小杰教授确定了时间,在其百忙之中完成了这次“百名教授谈人生”的采访活动。当我们走进戴教授的办公室时,首先映入眼帘的是桌上成堆的书籍。走上前去,细细一看,令人惊叹的是,这当中除了少量的中文书籍,更多的是各个国家的不同语种的书籍。此时,整间办公室都洋溢着书的味道,在这样一个书香四溢的环境里,我们和戴教授聊起了他的人生。

坎坷求学路,情结海大缘

初见戴小杰教授,感觉在他的身上,透着不一样的年轻与魅力,有一种学识渊博的独特气质与风度。特别是他那双十分聚光的眼睛,似乎彰显着他的执着和坚毅。作为大学教授,当我们问及他的求学生涯,戴教授侃侃而谈。他告诉我们,他从小就立志于考取中国科学院生命研究所研究生,但最后却因为小小的失误而导致名落孙山。从戴小杰教授的叙述里,我们不难发现,这件事情虽然已经过去多年,但其心中仍然感到遗憾。然而,一时的失意无法打消执著的念头,一次偶然的机会,在老师的建议下,再加上他对渔业资源好奇心,他毅然决定进入上海水产大学(现上海海洋大学)捕捞专业,进行渔业资源方向的学习。既然选择了,那么就要尽自己的全力把它学好。正是秉着这样坚定的信念,在3年的硕士学习中,他脚踏实地的用功学习,从不浪费光阴,努力提高自己的外语水平,为以后的工作打下坚实的理论基础。戴教授说:“当时因为是第一次接触这个专业,所以自己花了很多的时间,补了很多的课程。好在功夫不负有心人,经过自己的努力和他人的帮助,终于取得了成功。”

在恩师詹秉义教授的栽培与帮助下,戴小杰教授顺利的完成了自己的学业,并取得了优异的成绩。或许是因为爱上了海大那块土地,又或许是因为爱上了这个领域,毕业后的戴教授是极少数的毕业生中唯一继续留在海大的,就这样续写着与海大的不解情缘。

磨练出人才,实践出真知

学生时代,戴小杰教授曾到过日本,参与过海钓鱿鱼实践,从那时起,对海洋有了初步的认识。他回忆说,第一次出海,他晕船得厉害,虽然只有20几天,但而言却是痛苦不堪。虽然知道以后的工作环境条件会很艰苦,但他却从未想过换专业。他告诉我们:“1991年硕士毕业,我的第一份工作就是作为观察员到北太平洋去研查。当时国家经济不太景气,出海的条件也特别艰苦,每天吃的都是鱼类和冷冻菠菜,吃不到新鲜蔬菜,如此的饮食搭配,营养不均衡那是肯定的。而且当时的船长并不相信刚步入工作岗位的毛头小伙子,认为我年轻没有经验,肯定不能胜任这般艰苦的工作。”然而,面对这种种苦难,他却咬牙坚持了下来。经过一年多的适应,工作也越发顺利。他告诉我们当时他最大的感触就是:实践最重要。作为年轻人,从小社会到大社会,从理论到实践,最关键的就是吃苦耐劳、不断的提高自我承受能力。他按照这样做而且做到了,他义无反顾的坚持着这一切,描绘着属于自己的青春。几年的社会实践,让他学会了很多东西。通过自己不断的实践,不断的学习,从不懂到熟悉,从企业的不信任到信任,慢慢的了解各种差距,也得知了企业最需要的东西,并且帮助企业解决实际问题。正是这种坚韧不拔、勇于超越自我的精神,使他克服了许多困难、一往无前地向人生目标迈进。

优秀自执着,忙碌显活力

戴小杰教授的优秀不仅仅来自于他的执着,也来自他的忙碌与活力。采访的过程中,我们了解到,戴教授的工作量都非常大。近几年来,由于要参加各种各样的国际会议,因此每一次会议前后,他都要花费很多的时间和精力整理数据。而参加会议时,每天的会议都要从早上八九点一直忙到下午六七点,持续近10个小时左右。这当中有许多的文件需要修改、讨论,中途也只有几次休息而已。正是如此,除了开会,其他的时间,戴教授总是会不自觉地跑到办公桌上,处理各种数据,这已经成为他的一个惯性。虽然,大部分的工作都得自己承担,压力也会相对大,可戴教授仍然一如既往的上报、总结每个时间点的捕鱼数据。他说,不要小看这些捕鱼数据,为了这些数据,每天接触的都是不同的语言,而想要掌握这些语言所要花费的精力,更是不可想象的,可想而知其中的来之不易和付出。出席国际会议的背后,戴教授肩负着重大的责任。当时,国际上并不太认同中国的发展,为了能够避免犯错,尽可能获得国际的支持,他长年累月战战兢兢、以身作则。今非昔比,随着中国在国际的地位的提高,他也渐渐发现了自己的价值所在。尽管每天都在无穷无尽的工作中度过,可在他的言语中透露出来的更多的却是真正的活力。

跨行新创收,学习伴终身

渔业资源行业收入不好,可是戴小杰教授也不曾放弃过。他给我们讲了一个小故事,1993年10月,学院里进行“创收”实践,准备了一个“观赏鱼”项目。夏日炎炎,学校后勤有一空闲鱼池,为了更好的进行“观赏鱼”养殖,当时系主任租下了那块地,进行“创收”实践。从孵化到养殖,虽然与专业关系不大,但戴教授却说这样的锻炼对自己有很大的帮助。经过将近一年的劳苦,最后收入虽然不是非常高,但也还算是不错的。

工作之余,戴小杰教授仍不忘提高自己,平时他会在空闲时间学习各种外语,看一些学术论文。2004年,经过几年苦读,戴教授在华东师范大学获理学博士学位。

铭记导师恩,还于后来人

戴小杰教授告诉我们:“正是在恩师詹秉义教授一次次的帮助与鼓励下,自己才有了今天的成就。如果没有老师的指点和支持,也不可能有今天这样的自己。”短短的一句话,我们感受到了戴教授对恩师詹秉义教授的深深的敬意。

恩师对自己好,自己对学生好。戴小杰教授一直将学生看成自己的孩子一样,对待学生,就像当年老师对自己一样。他教导学生在学习上应积极发扬海大的校风校训,参加各种实际锻炼,在实践中提高自身能力。同时他也努力培养远洋人才,让他们在野外、海上各种天然的艰苦环境中不断锻炼与提高。生活上,戴教授也特别关心学生,在出海的过程中,他都会为许多家庭困难的学生争取经费,并资助他们留学。正是这一份尽心尽责的工作态度,戴教授深受学生尊重,成为深受学生爱戴的好导师、好朋友。

冀海大百年,道鸿鹄之志

对于即将到来的百年校庆,戴小杰教授寄予了殷切的希望与祝福。他说,海大百年的历史沉淀都是老一辈任劳任怨、发扬光大而来的。作为海大的一份子,我们都应该拓展自己的国际视野,提高自身素质,创造良好的风气,升华自己的内涵。同时学校也应该与更多的企业进行交流,进行紧密的联系。通过两个舞台的多多接触,更好的成熟起来,获得独当一面的能力。

采访即将结束的时候,戴小杰教授说:“希望自己未来能够继续为远洋服务,创建更符合国际视野的团队,更好的提高我国远洋事业在国际上的地位,为后人提供更优越的平台。同时,我也要感谢妻子这些年的信任与照顾,这么多年来,也正是因为妻子的谅解与支持,才能使自己在成长的道路中避免了很多的弯路,能够更专心在自己的工作上”。

最后,我们也衷心祝愿戴教授:桃李满天下,更上一层楼。

(撰稿:李香红、王铁铮 编辑:张豪)