——访我校水产与生命学院李思发教授

一个良种,可以孕育一个新产业,形成巨大的经济及社会效益,甚至可以繁荣一个民族;而一个劣种,则可能败坏一个产业,并诱发一系列严重的经济及社会问题。

——李思发

个人简介:李思发(1938.4— ),男,江苏镇江人,教授、博士生导师。1960 年毕业于上海水产学院。曾任全国水产原、良种审定委员会主任,农业部渔业专家组成员,国际水产养殖遗传研究网指导委员会中国委员,世界自然保护联盟(IUCN)淡水鱼类组专家,国际科学基金会(IFS)顾问,国内外5家渔业学术刊物编委等。应邀参加国际学术会议50余次。1988年获世界水生生物资源管理中心(ICLARM,现Word Fish Center)NAGA优秀论文奖, 2008年获世界水产养殖协会(WAS)终身成就奖, 2008年获全球水产养殖联盟(GAA)终身成就奖, 2011年获世界罗非鱼养殖大会(WTS)和国际罗非鱼基金会(ITF)D.F.Heine奖。先后主持国家科技攻关项目7项,国际合作研究项目4项,国家自然科学基金重点项目“鲢、鳙、草鱼和团头鲂遗传资源的变迁”负责人。曾获国家科技进步二等奖2项(第一完成人)、三等奖1项(第二完成人),上海市科技进步一等奖2项(第一完成人),省部级科技进步二等奖6项(第一完成人)。授权发明专利4项。国内外发表科技论文280余篇,其中SCI收录30余篇。第一作者出版专著8部、参与专著4部、译著1部。1990年获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号,2009年获中华农业英才奖。享国务院特殊津贴。

2010年,《中国科技成果》第二期刊登李思发教授的教学科研事迹

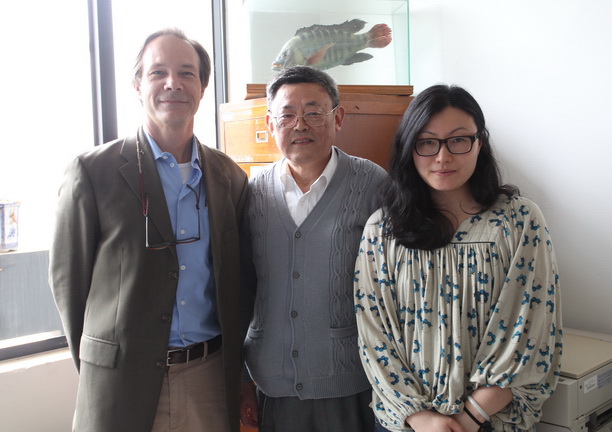

2011年4月,李思发教授(中)获得Jan Heine纪念奖

2011年4月,李思发教授接受《美国国家地理》记者采访

很早之前就听说过李思发教授为我国渔业所作出的贡献,脑海中的李教授可能是位不苟言笑的学者,当我们怀着敬畏又忐忑的心情走进他办公室的时候,李教授一边招呼我们坐下,一边拿出备好的饮料对我们说:“来,你们年轻人比较喜欢喝饮料,就不给你们倒茶了。”听到李教授和蔼可亲的话语,再看着他笑脸盈盈的样子,我们感受到一股暖流流过心田,之前的紧张情绪也随之消失。

根据国计民生需要定位研究方向

1956年,李思发考进了上海水产学院,即现在的上海海洋大学。1960年毕业后留校任教,先后在谭玉钧、陆桂两教授指导下从事池塘养鱼和大水面鱼类增养殖的教学与科研,致力于解决当时吃鱼难的问题。1979年,他以访问学身份赴加拿大两年余,亲眼目睹了北美发达的工农业,并深切地感受到他们对于自然资源的珍惜与呵护后,他领悟到了“一个良种,可以孕育一个新产业,形成巨大的经济及社会效益,甚至可以繁荣一个民族;而一个劣种,则可能败坏一个产业,并诱发一系列严重的经济及社会问题”的道理。而“种”和“苗”正是制约我国水产养殖业持续发展的“瓶颈”,李教授决心回国后要以种质资源研究为基础,种质创新为核心开展研究,致力于解决质量和持续发展问题。

30多年来,不论严冬酷暑,李思发教授一直频繁往返于野外实验站与学校实验室,带领着他的学生运用细胞遗传学、生化遗传学、数量遗传学等理论、方法和技术手段,在群体、个体、细胞及分子水平上,研究我国水产动物的种质特性,建立水产动物种质鉴定标准和技术方法,并在种质研究基础上,进行种质创新、保护等工作。通过长期系统选育与生物技术集成,科研团队育成了团头鲂“浦江1号”、“新吉富”罗非鱼、“吉丽”罗非鱼、吉奥罗非鱼等新品种,为我国国鱼(鲢、鳙、草鱼)遗传资源及其保护做出了重要贡献。

潜心研究,追求卓越

李思发教授谈起多年来的努力时说,1980年底回国时,他便申请到了国际科研资助项目,建立了国内首家水产种质资源研究室,并着手开展“长江、珠江及黑龙江鲢、鳙、草鱼种质收集和考种”研究。在当时,拿外国人的钱来搞研究,在上海水产学院是开头辟地第一回。一石激起千层浪,众说纷纭,有人支持,有人不认同。有胆有识的朱元鼎院长不声不响地把系主任叫到家里,嘱咐他要支持李教授,帮他把这项工作做好。在蔡正伟、何希、周碧云、陆伟民、蔡完其等的合力努力下,经过8年研究,李思发揭示了不同水系鱼类群体间存在表型和遗传型差异,在此基础上他提出了建立原种场——良种场——苗种场三级平台予以保护、开发、利用的技术路线。《长江、珠江、黑龙江鲢、鳙、草鱼种质资源研究》(1990)是当时该领域最具影响的学术著作。

李教授不仅自己潜心研究,许多时候,李教授还会带着他的研究生士们一起到各地去考察、实践。李教授如实说:“科学创新精神是我们国家现在所缺失的,而这些莘莘学子,则是我们国家将来之栋梁,应该让他们学会理论与实践相结合,学会亲自实地考察,学会独立思考,只有亲临生产第一线,广泛接触农渔民,才能了解国情,了解民情,了解产(业)情,找到需要我们解决的问题”。

通过对鲢鱼、鳙鱼、草鱼、团头鲂等的原种收集与考种、养殖性能评估、种质遗传特性等一系列研究,李教授把目光逐渐锁定在长江的草鱼和湖北淤泥湖的团头鲂,最后选择它们作为优异种源,开始了育种研究。团头鲂“浦江1号”选育前后包括5年(1982-1985)的考种阶段、15年的选育阶段(1986-2000)、4年推广阶段(2001-2004)。如此长期的科学研究的坚持是非常困难,而国内外批准的科研项目一般仅3年,最多5年,不可能支撑如此长期的项目。在“浦江1号”选育期间,有2至3年没有经费支撑,与团头鲂同时开始选育的草鱼良种选育,就是由于经费不足、鱼池紧缺等原因而不得不搁浅,放弃了研究。上海市农委送来了及时雨,在困难的时候扶了他们一把,使之渡过了难关。李思发等开发和培育的“浦江1号”,果子结在了上海,2000年被全国水产原良种审定委员会审定为良种,农业部公告全国推广。

李思发教授说:上世纪八十年代以后,随着海洋渔业资源减少,作为海鱼替代品,肉白刺少味美的罗非鱼在国际市场上开始受到青睐,我国虽从1978年起多次引进了尼罗罗非鱼,但由于引进品种的种质混杂和‘水土不服’,严重制约了罗非鱼产业的发展。当时他意识到这个问题的紧要性,所以在1994年的时候,决定引进尼罗罗非鱼“GIFT”品系,并于1994-1996年在黄河、长江及珠江三个流域的三个养殖场同步进行试验,在三地32个养殖户进行推广试验。两年多的大量实验结果都表明,吉富品系的个头生长速度比当时国内主养品系快5%-30%,单位面积产量高20%-30%。1997年全国水产原种和良种审定委员会确认其为引进良种,命名为“吉富品系”尼罗罗非鱼。为了培育出适合我国国情的优良品种,从1997年起,李教授以其为基础群体,经在珠江、长江及黄河三大农业生态区大群体同步9年9代选育,产生了“新吉富”罗非鱼,生长速度提高了30%以上,出肉率提高了5%左右,这是我国近百种引进鱼类中首例具有自主知识产权的选育新品种。从1999年开始,李教授及其团队开始了耐盐罗非鱼的育种研究,并优选出“吉丽”罗非鱼,实现了淡(水)鱼海(水)养的理想。

李思发教授说:“搞研究就要耐得住寂寞,受得了打击,开始选育种研究时就有这个思想准备,困难再大,也没有想过要放弃。团头鲂‘浦江1号’的6代选育历时15年,‘新吉富’罗非鱼8代选育历时12年,‘吉丽’罗非鱼的诞生历时10年,期间所受酸甜苦辣,冻热干湿,难以言书。成功来之不易。但只有耐得住寂寞,扛得过失败的志士才有品尝成功之果的机会”。“没有永久的良种”。李思发教授一直引以为戒,从未停下过研究的脚步, 坚持持续性选育。目前,他选育的团头鲂“浦江1号”已进入第10代,“新吉富”罗非鱼已推陈出新至第15代。每提高一代,都有一定改良。 正因为李教授这种追求卓越的精神,才使得他能够在困难时坚守阵地,在成功时也不迷失方向,永远都有属于自己的追求。

“良种得有良法管”。李思发教授同时致力于我国水产种质标准化建设,发展并完善了鱼类形态、养殖性能、细胞遗传及分子遗传的集成检测和鉴定技术,把我国水产生物种质检测技术和能力提高到国际先进水平;他的专著《中国淡水主要养殖鱼类种质研究》对10种代表性淡水养殖鱼类的种质特征做了首次系统深入阐述;他主持制定了鲢鱼、鳙鱼、草鱼、青鱼、罗非鱼、河蟹国家标准6项、《养殖鱼类种质检验》国家标准15项,目前均已公布实施,成为我国制定水产种质标准及检测工作必须参照的依据。

乐在发现,无私奉献

李教授说:“跟鱼打了半个世纪交道,最开心的是农民养鱼能致富,百姓能吃上更多更好的鱼”。他常常不远千里不分寒暑,深入渔村渔场指导农民养鱼,在海南、广东讲课时,农民开着养殖新吉富罗非鱼赚钱买的私家车听他上课,让他非常高兴。“授人以鱼,一日有鱼;授人以渔,终身有鱼。”李思发,这位从长江边走来,站在世界水产原良种事业前沿的中国科学家,用其毕生心血培育的良种鼓起了农民的“钱袋子”,丰富了百姓的“菜篮子”,并以其富有创建性的学术著作赢得了国内外业者、学者的尊崇。

从李思发教授的言语中,我们可以发现他从年少时就是一位积极努力、奋发向上的人。通过自身刻苦学习,李思发教授于1956年考入上海水产学院。大学毕业后,他带着对未来旅途的憧憬和年少的激情,作为助教和讲师,从事鱼类增养殖长达20年之久。李教授告诉我们,在这20年里,他主要从事“量”方面的研究,目的是增加鱼产量、解决当时吃鱼难问题。后来转向遗传选育,旨在解决质量和持续发展问题。育种是一条遥远的科研征途,周期长得让很多人放弃。而在李教授看来,做科学研究切忌沽名钓誉,绝不可轻言放弃。要耐得住寂寞,扛得住挫折。现在,李思发教授依然激情不老,带着对祖国的无限热爱和责任,以严谨的的科学态度,睿智博学的大智慧,不怕艰难和坎坷的大无畏精神,强烈的鱼水深情,继续和他所至爱的鱼儿们畅游在科技的海洋中!

结束语

很快,一个半小时的采访就要接近尾声了。在与李思发教授交谈的过程中,我们不仅为李教授所斩获的学术成就所咋舌,更为一个杰出的学者身上所具有的高尚品质与开拓精神所鼓舞。

(采访:邓红、张明星 编辑:孙洁、陈卓芸)