——访我校原副校长赵长春副教授

勤奋是一个人最大的财富,善于向有经验的人学习是成功的最佳捷径。

——赵长春

人物简介:赵长春,上海海洋大学水产养殖学副教授,我校原副校长,国务院政府特殊津贴享受者。赵长春副校长长期从事天然水域鱼类增殖的教学和科研工作,1978年,他主持的“太湖渔业资源调查和增殖试验”、“河鳗人工催熟催产及鳗苗早期发育的研究”二项成果获福建省科学技术成果奖。

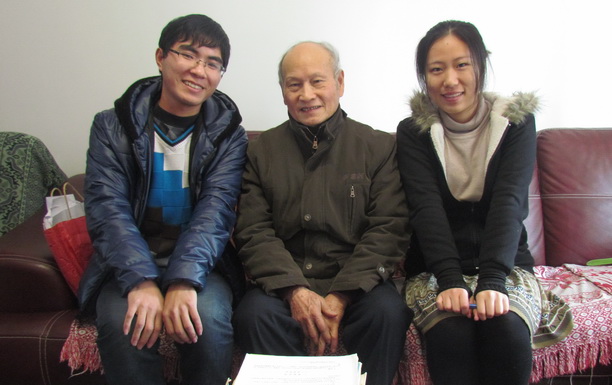

赵长春副校长与采访同学合影留念

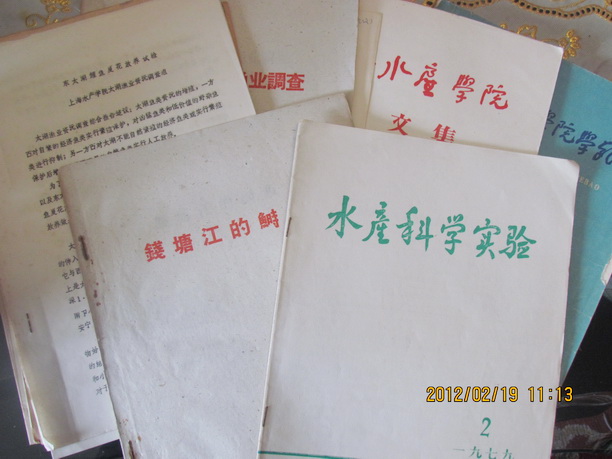

赵长春副校长部分科研成果

这次采访是“百名教授谈人生”活动小组第五次对赵长春老校长发出邀请后进行的,前四次电话邀请时赵老均在医院接受治疗,无法接受我们的采访。纵使疾病缠身,他仍然支持和理解学校的各项工作,约定出院后再接受采访。2012年2月19日,我们二人根据约定时间来到赵老的家中,见到了赵老和他的夫人。据赵老讲,住院以来,他的体重骤减了十四斤,由于之前一直服用抗凝血的药物,使他的手术无法进行,而如果不进行手术,并发症又十分严重,好在如今已经恢复得不错了,到今年八月份,可以停药观察,如果状态好,不日便可手术。于是,在这样的情境下,我们开始了对赵老的采访。

穷且益坚,青云之志

赵老自小家境贫寒,但成绩一直名列前茅。1950年,为了三年后可以工作贴补家用,年轻时代的赵老师选择了报考中专,试考了省内的4所学校,被其中三所录取,最终选择了位于孙中山先生计划建成“东方大港”——浙江乍浦的国立高级水产职业学校,希望毕业之后能在祖国的海洋事业上一展抱负。来到学校,自然是满怀欣喜,虽然当时学习条件十分艰苦,学校并没有教学楼,100多名学子在一个租借的祠堂里学习,但赵老说,正是逆境锻炼了自己,培养了自己,成就了自己。

1951年,国立高级水产职业学校(乍浦)学校并入上海水产专科学校,师生随迁。1953年,赵老中专渔捞科毕业,因特殊原因,他所在渔捞班一分为二,续读本科转到水产养殖专业。学校的环境虽有所改善,但仍然很艰苦。当时,教室和实验室在军工路334号,学生宿舍、图书馆、体育场、食堂在军工路580号,全校学生每天都要不断往返于这两个校区,不论是衣裤尽湿的雨天,还是要踏上滚烫难走的煤渣路的酷夏,1500公尺的道路,便是学子们通往知识殿堂的阡陌。大家相互督促,相互帮助,从早到晚,往返两个来回。“每天成百上千的学生定时往返两个校区,场面很是壮观呀!这种学习生活一直延续到了1959年底,学生生活区搬迁到一院为止。”赵老说。

尤其令赵老记忆深刻的是,当时的一位体育老师叫陈再兴,每天都早起。起床号一响,他便大声呼唤学生们:“早操时间已到,大家赶快起床!”赵老连当时陈老师的声调和神态都模仿得惟妙惟肖,当我们询问赵老为何对此这么深记,他说,“因为老师培养出了我们的纪律性、组织性和勤奋精神,使我一生受益,这也是我做事雷厉风行的原因之一。”他接着说:“从青年起就懂得集体观念,大局为重,个人要服从组织,要遵守法律,这一切听来很简单,实际上,观念的形成能够影响人的一生。这一点我们学校做得尤其好,上海没有一所高校能像我们一样将集体早操坚持到八九十年代。虽然带有强制性,但这对一个人的品质、毅力、组织性、纪律性等都有很好的培养效力。同时,身体是革命的本钱,毛主席对当时的大学生有‘身体好,学习好,工作好’的号召,尤其是我们学校的很多专业,没有良好的体魄,根本无法承受漂流海江时的恶劣环境,又何谈做好事业?”正因如此,我校一直注重体育锻炼和课外劳动,比如,军工路校区海洋渔业大楼南边的臭水滨,就是水大的师生们一锹一铲填平的。

专心科研,不懈探索

大学毕业后,赵长春留校任教。在工作中,他继续脚踏实地地开展学术研究,先是跟随朱元鼎教授进行福建闽江至九龙江鱼类调查,后又跟随陆桂教授开设“天然水域鱼类增殖学”课程。天然水域鱼类增殖学是一门从苏联引进的新学科,旨在在不危害水质的前提下进行鱼类资源的增殖,提高天然水域的鱼产量。当时,这一领域在国内几乎是空白,相关基础学科也很薄弱,赵老师等在陆桂教授带领下,决心踏踏实实通过自己的工作,建设中国自己的天然水域鱼类增殖学。团队成员(陆桂、钟展烈、赵长春、陈马康、李思发、童合一、陆惠民等)从1958年至1966年先后调查了钱塘江、淀山湖、新安江水库、长江、太湖等水域环境、鱼类资源、鱼类生态、渔业状况,探讨、研究增殖措施,进行过名贵的富春江鲥鱼的人工繁殖,对新安江水库的渔业开发利用提出过行之有效的建议,对长江及其支流家鱼产卵坊调查的结果为长江三峡大坝是否需要建造鱼梯鱼道提供了依据。

1963年至1966年,赵老等接受国家“太湖渔业资源调查”科研项目后,跑遍全湖收集资料,采集标本,提出报告,后因政治运动等原因,人员调动,最后只剩下赵长春和殷名称两人。赵老说,纵使如此,他们也没有放弃身上的重担,因为这是国家部级项目,每一项成果都能给国家和社会带来福祉,至少,对渔民和环境是有益的。因此,他和殷老师克服了诸多困难,使科研项目取得预期成果。比如,在这之前,当地也曾试放过一些鱼苗鱼种,但是放流效果不明显,致使当地对鱼类人工放流没有信心。智慧的赵长春老师想了巧妙的办法,他在太湖中选择了一处约20万亩弯道,此处水草和饵料生物水草丰富。他选择了和当地野鲤有较明显不同体态特征的三个品种:有着厚厚脊梁的高背鲤、缺少鳞片的镜鲤和通体嫣红的红鲤,一共放流了500多万条。之后,赵老师又请当地水产收购站的工作人员帮助统计渔民的捕鱼量,自己每个月也要顺着沿岸进行统计和观测。功夫不负有心人,很快,渔民们就惊讶的捕到了很多从未在附近的流域捕到的鱼,满心欢喜的渔民们很快将这个消息传遍了整个流域,越来越多的渔民捕到了长势很好的新鱼种,越来越多的人相信,人工繁殖是有很好的成效的。最终,太湖渔业生产管委会决定推广鱼类人工放流这一增殖措施,而后在澄湖、苏北白马湖等地先后也推广成功。

1972年,赵长春老师又踏上了另一个征途,同样是国家部级的研究项目——河鳗人工繁殖。赵老师和他的同事们利用之前家鱼人工繁殖的经验,不断的尝试与探索选制配方,最终,仅两年就出了骄人的成果,促使河鳗在水池中产卵成功,孵出了鱼苗。1976年,更是创造了仔鱼成活21天的成绩!这一记录在国际上保持了二十几年的领先地位,产后河鳗的再次性发育成熟更是开创了世界的先例。有些成功看似偶然,实际上源于坚持和勇于尝试的精神。有些征途看似漫长,但对探寻中的研究人员来说,每一重坎坷都有可能成为新希望的火种。

作为一名水产养殖业专家,研究调查是必不可少的,常年在外也是家常便饭。做项目的时候,逢年过节,赵长春老师总是让同事们回家探望,留自己一个坚守岗位。赵老知道,妻子一个人在家操持家务,照顾两个孩子十分辛苦,仅这一个项目就夺走了这对夫妇的4年时光,而赵老大半辈子都在从事这样的工作,但是,他说,“我不能走,要是大家都走了,项目怎么办,项目不是我一个人的,是国家的,个人利益要服从集体。妻子能够理解我,我从心里特别感谢,一直以来真是辛苦了她啊!”说这些话的时候,老人的眼中透着坚定和感激,让我们的心中也涌起一股热流。妻子为这个家操劳半生,赵老则为国家的水产养殖业奋斗了半辈子,他们二位无所谓谁更伟大,而是都那么值得敬佩,值得我们后辈学习和尊重。

以渔为师,授人以鱼

总结经验,赵老师认为其实他的很多学问都是从渔民那里得来的。他说,虽然我们掌握大量理论知识,但渔民由于长期从事渔业捕捞,以维持生计,所以渔民对有些鱼类的熟悉程度比研究人员还要深。他们了解鱼类不同的习性和特征,只要我们虚心请教,淳朴的渔民们都很乐意告知。因此,渔民们是最好的老师。赵老强调,搞研究不能只会吃苦,还要动脑子,不要一味守旧,而是多思考如何能让自己的研究为社会生产做贡献,同时,又不影响原本的生态环境。他还特别对我们说:“我很反对在天然水域中网箱养鱼投饵的做法,尤其是对中国的鱼类,这一做法不合适,投下去的饵料部分沉底腐烂,破坏了水质,不投饵的保水渔业是可取的,利用自然水体中的浮游生物来供给鱼类,既不破坏水体,还能通过食物链将水体中的有机物提出,净化水体。”赵老希望能有更多的人将正确的、有利于可持续发展的科学方法推广给渔民,既提高经济效益,又不破坏自然环境,做到长足发展。而推广的方法,赵老师就给予我们很大的启示,用渔民最容易接受的方式,让大家亲眼看到好的效果,自然能够得到大众的肯定,这既是研究人员的智慧,也是责任,因为研究的根本目的还是为了造福大众,为国家和社会做出贡献。

老当益壮,笑谈人生

谈起赵老师的研究,78岁高龄的老人眼里满是星光;谈到自己,赵老则总是笑笑。在整个采访过程中,我听到的更多的是记忆中学校印象和他的研究团队,从未有过对自己的任何夸耀。在病魔的刁难下,老人依然乐观、幽默。1983年,赵老被任命为我校副校长,主管后勤和学生工作。因为家住得近,无论白天还是晚上,都能第一时间知道学校动静,赵老风趣地说:“那时我最怕的是足球赛。每次一有足球赛,孩子们就兴奋地一整晚敲锣打鼓、叫喊欢呼,脸盆、水桶……统统从楼上丢下来,咣当咣当的震天响。虽然我也很喜欢参与同学们的体育活动,但是,大家这么兴奋,安全问题的确让我很头疼。”赵老说的轻松幽默,但从字里行间,我们能够体味出赵老的认真负责、细心睿智、开明而严谨的工作作风。赵老有着自己的做人原则——既想到自己,更要多为他人着想;善于互相帮助,有大局观念,协作才能出成果,集体的智慧终究力量更大,与这样的老人交谈,我感觉不到时代在我们面前划出的鸿沟,而是觉得那一字一句中都蕴含着人生的哲理,每一个小故事都发人深省,给予我们很大的启发。

谆谆之言,育才有心

采访临近尾声,赵老师一再挽留,善良的老人为我们冲咖啡、烤面包,赵老的夫人还做了一碗放了糖桂花的汤圆。在谈到对学生未来发展的期望时,赵老认为,当代大学生首先应该遵纪守法,这是底线;要勤奋勤劳,多向有经验的人学习;要多实践,多动脑子。我们邀请赵老送给即将迎来百年校庆的海大一些话,赵老师在留言簿上认认真真地写下十个大字——坚持优良校风,发扬光大。赵老师反复强调,我们学校百年历史中沉淀下来了很多精华,“勤朴忠实”校训就是十分贴切的体现,勇于实践、艰苦朴实、脚踏实地等优良传统是我们每一位海大学子一生的财富,我们要好好珍惜和弘扬。现代社会,许多年轻人有心理浮躁、纸醉金迷、眼高手低等心理,而“勤朴忠实”是每一个时代都必不可少的品质,也是快速发展中的中国最需要的人才准则。

一番交谈之后,我们对赵老的敬佩之情油然而生,不仅因为老师的认真和执着,不仅因为老校长的和蔼与勤朴,更因为在赵老身上,我感受到了一名长者的大胸怀、大志向、大气魄、大无畏。在祖国最需要农业发展和技术支持的时代,是赵老这样的一代人在最艰苦的第一线无怨无悔的贡献了自己的青春。同样,对于学校,赵老也将人生中最多的热情贡献给了水大,将最殷切的希望交付给了海大。作为后代的我们,无不应该怀着一颗感恩的心来珍惜前辈们给我们留下的优秀的传统,并在学习和工作中将其发扬光大。

(采访:韩振兴、孙墁 撰稿:孙墁)