——访我校食品学院退休教授达式奎

坚定信仰 ,相信科学,不断创新,应是一名教育科研工作者终身信奉的准则。

——达式奎

人物简介:达式奎,1924年3月生,回族,江苏六合人,1945年毕业于南京中央大学化学工程系。曾任我校食品学院教授,退管会副主任,离退休教师协会理事长,中央大学上海校友会副会长,上海市第九、十届人大代表。曾主持“水产品烘干房设计”项目并首次提出“干燥过程物料表面水分活度快速测定方法及其控制干燥速度机理”, 1995年发明“水分活度的动态测定法及测定仪”。先后获得获上海少数民族先进个人、农业院校“教学科研推广三结合”先进个人、上海市优秀教育工作者、中国水产学会优秀论文奖、福建省科技进步奖等诸多荣誉。

达老接受采访时的近照

1994年,《上海人大月刊》第六期刊登达老担任人大代表时的事迹

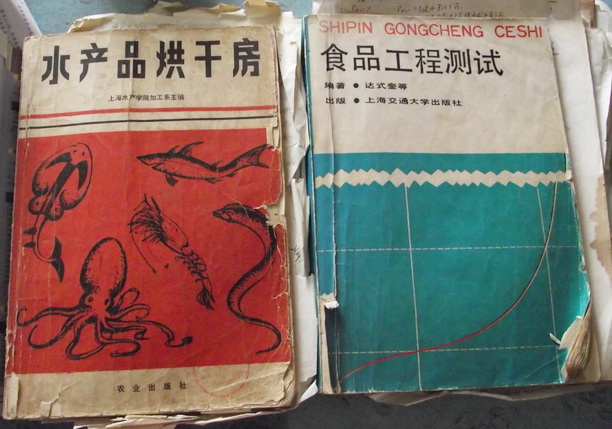

达老主编的书籍

第一眼看到达老,脑海中最先想到的一个词汇是“老且弥坚”。在随后的访谈中,我们时刻沉浸在达老那沉甸甸的人生旅程记忆中,这种感觉亦变得愈发强烈。

生逢乱世,青年立志救国

达老大学时代就读于南京中央大学,时值日本全面发动侵华战争,妄图对中国进行殖民统治。面对日本侵略者侵占祖国领土,国家主权和领土完整不断受到侵蚀,中华民族灾难日益深重的国情,同当时许多热血青年一样,达老抱着科学救国,教育救国的愿望,在校期间努力读书。他深刻地认识到,一个国家的强盛需要科技和文化的支撑,要想改变国家贫穷落后的面貌,需要一代人甚至几代人的艰苦奋斗。为此,达老在校期间刻苦钻研,努力学习先进的科学文化知识,考试时几乎门门功课都是优秀,成为学校出类拔萃的高材生,赢得了老师和同学的赞扬。

达老说,他上大学时阅读的书籍和我们当代人阅读的书籍有很大的不同,他阅读的书籍以外文原著为主,而我们现的大学生大多阅读汉译版的外国科学文化知识。因为在他上大学的那个年代,极少有汉译版的国外著作。清朝的闭关锁国政策以及民国时期的军阀混战,中西文化交流基本停止,使得中国的科学技术与西方差距越来越大。达老和许多有识之士认为,学习西方先进科学技术和思想文化是一颗救国良药。为了学习国外的先进科学技术,他们这一代大学生刻苦学习外语,攻克阅读原著难题,努力从那些外文书籍中探索科技救国的奥秘。阅读生涩难懂外文原著,这对之前基本不接触外语的达老来说是一件极为困难的事。为了学好外语,他起早贪黑,背单词、背课文、练口语,学语法,经过不懈努力,终于掌握英语基本知识,并能熟练阅读外文原版书籍。他说,他当时刻苦学习外语的原因只有一个,只为把那陌生的来自国外的先进科学知识变为自己的知识,然后通过自己的努力,再将他们运用于我国的生产实践中去,解决实际问题,为祖国的繁荣富强尽自己一份绵薄之力。

勇于探索,持之以恒求知

达老是一个敢于不断探索,不断尝试新事物的人。他说:“我起初修读的是数学专业,后来又想去读土木工程专业,由于当时选择读土木工程的人很多,于是我放弃了那种想法,并尝试学习化学工程,也就是从那时起,我和化学工程结下了不解之缘。”从他的话语中,我们知道达老一直来都是个不满足现状有上进心的人,经过了很多个行业的磨练,才找到了适合自己发展的平台。他说,后来认识到只学习化学工程还是远远不够的,因此又选择了去辅修电机工程专业,主攻无线电工程,正是这种经历,他的动手能力和科研能力有了明显提高。一个偶然的机会,达老调到南京无线电台担任工程师,负责修理无线电和通讯设备。解放后,达老又被唐山交通大学聘请去做老师,后来到上海理工大学任教。1958年,我校招聘人才,他又调入我校前身———上海水产学院,成为我校的一名教学科研工作者,这一呆就是半个世纪。在半个世纪的光阴里,他将自己全部心血都奉献给了学校,奉献给了我校莘莘学子。

刻苦钻研,贵在科学创新

1958年达老来到上海水产学院时,时年34岁,在而立之年,他已掌握了英、日、德、俄四门外语。他说:“没有科学,国家不能兴旺。要有科学,就一定要有良好的大学教育。”渔业大丰收本是件好事,然而当时在闽、江、浙一带,一旦渔民大丰收,大量的鱼就会在梅雨季节腐烂。对渔民来说,寻求有效的水产品储藏方法迫在眉睫,这一重任落在了我校科研工作者身上。期间,达老查阅了大量的资料,结合食品科学知识,提出了自己的解决方案——干燥。鱼在梅雨季节为什么会腐烂?是因为梅雨季节天气阴湿闷热,使得细菌大量繁殖,缩短了鱼的保鲜期。如果降低水产品中的水分,那么就可以延长保质期。考虑到梅雨季节的特点,他提出了建造水产品烘干房,批量烘制水产品的保鲜思路。想法似乎很简单,但要实施起来,尤其是大批量实施就是另外一回事了。在达老的带领下,课题组人员加班加点,反复试验,经过艰辛努力,终于成功解决了具体工艺流程中的种种困难和问题。随即,烘干房从福建向江、浙一带推广,解决了渔汛季节水产品腐败变质问题,取得了良好的社会和经济效益。经过不断地实践和探索,1981年,达老主编的《水产品烘干房》一书由农业出版社出版,该书同年获得了福建省科技进步四等奖。

达老在我校工作期间一直致力于水产品加工和检测研究,并将教学、科研和生产结合,取得了可喜的成绩。他撰写的论文《马面钝干燥条件的研究》首次提出“干燥过程物料表面水分活度快速测定方法及其控制干燥速度机理”,该文被英国剑桥杂志社收录。1984年,他开始培养食品干燥工程硕士研究生。1987年,他主编的《食品工程测试》(68万字)由上海交通大学出版社出版。1989年,他被授予上海市优秀教育工作者称号。面对一系列荣誉和成就,达老谦虚地说,工作永无止境,成绩属于过去,自己仅仅是做了几件自己应该做的几件事情。

上传下达,履行代表职责

从1988年起,达老连任两届市人大代表。他说,人民代表为人民,当好一个称职的人大代表十分不容易,一方面要肩负繁重的教学科研任务,另一方面还要执行代表职务,必须尽心尽责地当好人大代表。期间,他经常利用业余时间走街串巷,收集群众的意见,在人代会上向市有关部门提出建议,并及时向选民答复处理结果。他先后提出议案和书面意见30余件,为民办实事20余件。为此,上海电视台、解放日报、新华社等新闻媒体对他进行了专访,报道了他的先进事迹。他说:“作为人大代表,对群众迫切急需解决的难题,我们不能怕麻烦,怕受累、怕出事,要想群众之所想,急群众之所急”。他举例说,当时22路无轨电车没有延长到军工路,附近居民出行十分困难,而政府又缺乏资金,他就与杨浦区其他代表一起到沿线单位集资筹款,经过几个月的连续奔波,最终落实了50万资金,顺利使22路电车从周家嘴路延伸到军工路。正式通车那天,军工路沿线企业职工和居民群众夹道欢呼,场面十分热烈壮观。“群众高兴,我开心。”达老乐呵呵的说,担任代表期间,他的口袋中总放着一本小本子,上面密密麻麻记着许多群众反映的问题,如自来水管破裂、道路破损、路灯不亮等问题,他闻讯后,都会立即向上反映,使问题迅速得到解决。又因为他在学校承担教学科研任务,许多群众把他称为“双肩挑”人大代表。

理论实践,并行相得益彰

在访谈中,达老语重心长的告诫我们:“我们读书学习,就是为了将来能把自己学到的知识运用到生产实践中去。大学生在校期间应该努力掌握理论知识,将理论知识学懂、吃透,更重要的是,我们要能运用所学的知识分析和解决某些生活、生产或社会实际问题,提高自己发现问题和解决问题的能力”。他说,一名有责任的老师,要勤劳、勤奋,不但要勤于备课授课,还要勤于将知识运用到实际生产中去,能够解决实际问题,否则就是死读书、空读书,教学中不仅要授人以鱼,更要授人以渔,这一点非常重要。在他的理念中,老师应定义为漆黑海面上的灯塔,要引导学生去发现问题,然后解决问题,做到理论实践相结合。

1994年,达老因年龄原因退休,离开了他热爱的岗位。在随后的岁月中,他始终坚持带研究生,发挥余热。直到近两年,身体不再像从前那样硬朗,才不得不放弃自己热爱的教育事业。不过,近年来,虽已是耄耋之年,他还是经常前往他的实验室看看,心里总是惦记着学校和学院的发展,对事业热情不减,对学校、国家情深不变,对学问孜孜不倦。他说:“坚定信仰,相信科学,不断创新,应是一名教育科研工作者终身信奉的准则”。他用赤诚之心激励着自己,踏踏实实地在人生道路上迈出一个又一个扎实的脚印。

美好的时光转瞬即逝,采访不知不觉结束了,但达老青年立志、科技救国、勤奋学习、不断探索的高贵品质和崇高精神必将永远激烈我们这些海大后进者们继续奋斗,报效国家和社会。

(撰稿:樊疆玉、吴佳 编辑:陈超女)